【FA专题】学会与狼共舞:民主推广的限度 | 国政学人 第355期

作品简介

【作者】史蒂芬·克拉斯纳(Stephen D. Krasner)系斯坦福大学国际关系教授,弗里曼斯波格利国际研究所和胡佛研究所高级研究员。本文改编自其著作《如何与狼共舞:二十一世纪外交政策的另一种选择》。(Liveright,2020)

【编译】邵良(国政学人编译员,中国人民大学)

【校对】朱文菡

【排版】梁鑫昱

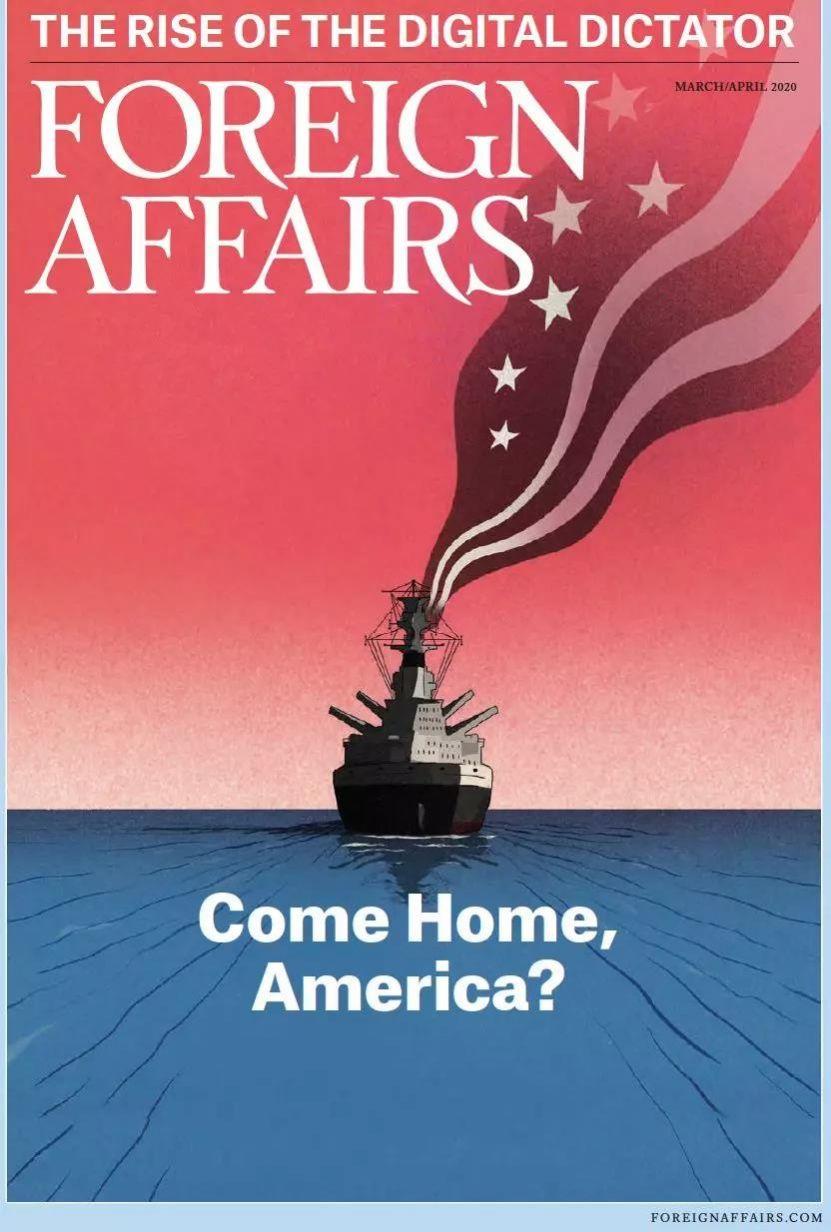

【来源】Krasner, Stephen D. (2020). Learning to Live With Despots: The Limits of Democracy Promotion. Foreign Affair, 22(2), 49-55.

期刊介绍

《外交事务》(Foreign Affairs),创刊于1922年,是美国外交关系委员会发布的国际关系和美国外交政策的美国杂志,被誉为“美国最具影响力的外交政策杂志”之一。根据2018年的期刊引文报告(Web of Science), 该期刊的影响因子为4.390,在“国际关系”类别的91种期刊中排名第3。

学会与狼共舞:民主推广的限度

Learning to Live With Despots: The Limits of Democracy Promotion

史蒂芬·克拉斯纳(Stephen D. Krasner)

内容摘要

纵观其历史,美国在两类外交政策之间摇摆不定。其中一类外交政策的目标是以美国的形象为模板改造(remake)其他国家。另一类外交政策则假定世上其他国家根本无从修缮。从第二类政策的角度考虑,华盛顿应该展示成熟民主制度的好处,诸如自由和公平的选举、新闻自由、法治国家、分权制衡和活跃的公民社会,但不要试图将这些东西强加给其他国家。小布什政府采取了第一类政策。奥巴马政府和特朗普政府都采取了第二类政策,不去积极地在其他国家推动自由和民主。

然而,这两种政策都存在严重缺陷。第一类政策的支持者自命不凡地认为,美国可以把世界其他国家都改造为成熟的民主国家。这一想法在从越南到阿富汗再到伊拉克的种种现实面前屡战屡败。第二类政策的支持者认为,美国除了做民主灯塔之外什么都不用干。这一观点无法面对如下现实:当今世界,缺乏资源的团体和个人仍有能力杀死成千上万的美国人。美国不能解决世界上的问题,但也无法忽视这些问题。

华盛顿应该采取第三类外交政策,即通过与世界上现存的统治者合作,而不是仅与美国希望的统治者合作,来确保国家安全。采取这类外交政策意味着,美国要在容纳他国威权统治者的同时,改善他国安全,促进其经济增长,并加强其提供政府服务的能力。就美国安全而言,保证世界其他国家领导人的治理绩效,比推行民主制度更重要。在任何情况下,帮助确保其他国家国泰民安,或至少足够太平,可能是美国外交政策在大多数国家所能达成的最好结果。

文章导读

一、我们曾经的生活方式

智人已经存在了大约8000代。在大多数时间里,人们的生活相当不愉快。1850年左右(仅仅7代人以前),预期寿命开始增加。而直到1900年之后,人们的预期寿命才加速增长。在此之前,人均寿命约为30岁(尽管这一数字很大程度上是较高的婴儿死亡率造成的);今天,富裕国家的预期寿命为70岁或以上,而许多贫穷国家的预期寿命也已经接近70岁。过去,疾病常常能够大规模地消灭人口。直到十九世纪,还没有国家做到法律面前人人平等。对大多数人来说,暴力冲突都是家常便饭。只有在过去一两个世纪里,人均收入才有了显著增长。前人们多是在威权政体下度过一生的。

现在大多数人还是如此。成熟的民主制度是全新的,而且是独一无二的。它限制了国家的独断权力,并且基本上做到了法律面前人人平等。生活在二战后富裕的工业化民主国家,没有经历过暴力冲突的人们,在历史上是个例外。富裕的民主国家存在的历史很短,也许有150年的历史,并且其存在的地理范围仅限于西欧、北美、澳大拉西亚和亚洲部分地区。即使在今天,只有大约30个国家是富裕成熟的民主国家。或许有一天还会有20个国家实现这一飞跃,但大多数国家仍将以某种形式抵制民主。

尽管布什政府的那些政策制定者,以及诸如拉里·戴蒙德(Larry Diamond)这样的政治学家对推动这些国家的民主化抱有希望,美国依然无法将他们所期待的民主化改造付诸实践。去年,戴蒙德回顾了他数十年来研究世界各国民主化的历程。他写道:“即使是那些对美国的财富、全球力量、傲慢和使用军事力量感到不满的人,也对美国民主的活力表示了起码的钦佩。”,这些人希望“美国会支持他们的事业”。但问题是,不管有没有这样的希望,相比于为人民服务来说,威权领导人都更愿意用武器或金钱维护自己的个人统治。他们不会接受旨在结束其统治的政策。更重要的是,发动群众闹革命是危险和不寻常的。革命是罕见的,而威权领导人的统治通常稳如泰山。

尽管美国不能在国外建立富裕的民主国家,她也不能忽视世界其他地区的问题,这与美国总统特朗普(Donald Trump)对美国人的一些宣传恰恰相反。特朗普在当选后的第一次演讲中说,“没有全球国歌,没有全球货币,没有全球公民证书。我们宣誓效忠一面国旗,那面国旗就是美国国旗。从现在开始,美国第一,好吗?美国第一。我们要把自己放在第一位。”

想要收缩战线,专注于解决国内问题的麻烦在于,不管你喜不喜欢,全球化的确使世界变小了,技术也切断了物质资源和伤害能力的关系。在治理不善和贫穷的国家,少数人控制着足以杀死数百万美国人的核武器和生物武器。核武器正在扩散。巴基斯坦已经把核技术卖给了朝鲜;也许有一天朝鲜会再次转卖。核武器可能落入圣战组织(jihadi groups)手中。因此,美国必须在世界舞台上继续发挥作用,以尽可能避免出现最坏结果。而且由于在可预见的未来里,威权领导人仍会存在,华盛顿将不得不长期与之相处。这将意味着美国需要促进的不是良善的政府形式,而是足够好的治理绩效。良善的政府是建立在西方理想的基础上的,即政府在法治的基础上向民众提供各种各样的服务,法律由通过自由和公平选举选出的代表决定。良善的政府相对来说没有腐败,为所有公民提供可靠的安全保障。但推动选举往往只会导致流血冲突,不能明显改善治理绩效。完全消除腐败的尝试可能会把最恶劣形式的腐败排除在外。更大的安全可能意味着更多侵犯个人权利的行为。在美国想要改变的大多数国家里,良善政府不符合当地精英阶层的利益。因为在这些国家,统治者会拒绝或破坏可能导致他们下台的改革。

相比之下,目标更为有限的外交政策实际上可能会取得更多的成果。更安全、一定的经济增长,以及更好地提供一些服务,是美国在大多数国家所能期待的最好结果。实现足够好的治理绩效是可行的,可以保护美国的利益,也不会妨碍这些国家朝着民主道路继续前进。旨在实现良好治理绩效的政策已经取得成功。最好的例子来自哥伦比亚。在过去的20年里,美国一直在寻求通过提供财政援助、安全培训、军事技术和情报来遏制哥伦比亚的暴力和毒品交易,这些行动直到2016年才被称为“哥伦比亚计划”(现为“和平哥伦比亚”)。结果是显著的。2002年至2008年间,哥伦比亚的凶杀案下降了45%。2002年至2012年间,绑架案下降了90%。自本世纪初以来,哥伦比亚在一些治理措施上有了进步,包括控制腐败、法治、政府效能和政府问责。2016年,随着哥伦比亚政府与哥伦比亚革命武装部队领导的游击武装达成了和平协议,这一进程达到了高潮。

然而,尽管“哥伦比亚计划”取得了成功,它并没有改造这个国家。暴力有所减少,但哥伦比亚尚未走上成为成熟民主国家的道路。一小撮精英仍然控制着这个国家。哥伦比亚经济上的高度不平等还是和以前一样。选举很重要,但意义仅限于将权力从统治阶级中的一个派系转移到另一个派系。

哥伦比亚的精英们接受美国的干涉性援助,并不是因为他们致力于使该国成为一个成熟的民主国家,而是因为到了上世纪末,哥伦比亚国内的暴力犯罪已经猖獗到威胁该国国家安全。如果没有美国的帮助,精英们可能会被赶下台。“哥伦比亚计划”为美国介入其他地方的内政提供了一个模式,同时也清醒地提醒人们,外国干涉带来的变化是有限的。

二、最佳平衡点(THE SWEET SPOT)

美国对于建立富裕民主国家的可能性的天真想法,来自于一个被称为“现代化理论”的发展理论和民主理论。这个被广泛接受的理论认为,随着必要的人口增长和技术进步,财富和民主的出现是水到渠成的。财富增长促进民主进程,而民主发展反过来又产生更大的财富。如果各国能找到自动扶梯的第一级台阶,它们就可以一路扶摇直上升到民主化之路的最高点。然而,现代化理论有一个明显的漏洞:它无法解释为什么成熟的民主只是最近才出现,只在少数国家出现,而且只出现在某些地理区域。

美国领导人也受到了第二种发展理论的影响,这是一种强调制度能力的发展理论。他们通常认为,失败国家的统治者本来想做正确的事,但在他们的政治制度之下,好的治理根本无法实现,才酿成失败,而不是因为统治者留恋权力。但是,强调制度能力的理论却倒在了起跑线上:它们无法解释为什么大多数国家的领导人会甘心为人民服务,而不是为自己服务。

如果美国领导人接受第三种发展理论,即理性选择制度主义(rational choice institutionalism),那么他们会更成功。这一理论强调精英的重要性,强调只有在一定条件下,他们才会愿意限制自己的权力,采取惠及全民的政策。

在最佳平衡点,政府的权力强大到足以提供关键性服务而不至于压制人民。只有少数几个政体达到了这一点。正如詹姆斯·麦迪逊在《联邦党人文集》第51篇中所写的那样,“在组织一个人统治人的政府时,最大困难在于必须首先使政府能管理被统治者,然后再使政府管理自身。”这是迄今以来最为明智的关于政府的论断。

理性选择制度主义清楚地表明,财富和民主不是历史发展的必然趋势。财富增长和中产阶级日益壮大,可能会提高民主化的概率,但并不会必然导致民主的出现。运气也很重要。如果1588年6月风向不同,西班牙无敌舰队或许能够支持帕尔马公爵入侵英国。伊丽莎白女王一世可能会被罢免。英国可能永远不会成为工业革命的发源地或自由的摇篮。同样,在1940年,如果英吉利海峡的浪潮阻止那些小船从敦刻尔克营救英国远征军,英国政府可能会求和,纳粹德国可能会把所有的资源都用于打败苏联。第二次世界大战的结果可能大不相同。

仅仅指出外国干涉很难带来民主、有效的政府和自由市场经济,还远远不足以揭露真相。例如,二战后西德、意大利和日本这几个意外案例是美国的权力、法西斯政府的非法化以及把与华盛顿结盟视作艰难抉择中的最优选项的当地精英所共同造就的。麦克阿瑟将军与日本天皇结盟,而不是把他当作战争罪犯审判。尽管昭和天皇不支持民主,当时的另一种选择——倒向苏联制度——更糟。

没有历史目的论,也没有从压榨、封闭国家到包容、开放国家的历史发展必然趋势。大多数社会无法实现持续的经济增长和成熟的民主制度。要取得进步,就必须使掌权精英的动机与其治下的民众动机一致。这种情况很少发生,而且取决于许多外国干涉无法控制的因素。

三、挑选“够用”的领导人

美国仍然可以对世界其他国家施加影响,但它必须认真调整其政策,以适应形势。目前主要有三种类型的国家:富裕成熟的民主国家、转型国家(兼有民主和非民主特征)和威权政权。

根据系统和平中心的政体研究项目(Center for Systemic Peace’s Polity Project)所采用的衡量标准,富裕国家(其定义为世界上人均年收入超过17000美元的国家)中,大约有30个是成熟的民主国家。这一项目将各国的民主质量划分为从负10分到10分不同等级。所有成熟的民主国家(澳大利亚和新西兰除外)都在东亚、欧洲或北美。美国可以通过努力完善自己的民主制度、加强美国的联盟体系、遏制或震慑对美国主导世界秩序的威胁、保持低贸易壁垒,以及分享情报,来最好地帮助这些国家。

展示民主的有效性并非易事。美国宪法很难改变。十八世纪末管用的东西在今天未必管用。随着人口最多的州和人口最少的州之间人口差距的增加,美国参议院越来越不民主。这一差距在宪法制定时约为13:1(弗吉尼亚州与特拉华州);现在超过60:1(加利福尼亚州与怀俄明州)。这意味着一小部分人口(不到20%)可能会阻止立法。互联网改变了政治交流。任何人都可以发表任何东西,包括唯外国实体(foreign entities)马首是瞻的各类组织。这些组织现在可以更加轻而易举地影响美国政治。而随着数字技术的进步,人们将更难辨别信息真假。

尽管美国的民主制度可能不完善,华盛顿仍然可以帮助处于转型期的国家。对于19个人均年收入在7000美元到17000美元之间、民主质量得分在6分或以上的国家来说,美国的帮助最容易成功。这些国家包括博茨瓦纳、巴西、克罗地亚、马来西亚和巴拿马。这一群体中最有希望的候选人是那些前苏联的卫星国,例如保加利亚和罗马尼亚。这些国家居民收入和教育水平相对较高,发展进程稳健,并且其中许多国家的领导人希望他们的国家成为欧洲的一部分。帮助这些地方实现成熟民主的关键是确定和支持正确的本地领导人。毕竟,即使是民主选举,也能选出不遵从民主制度的领导人,比如巴西总统博尔索纳罗和土耳其总统埃尔多安。而一些对民主只有有限承诺的领导人可以证明是有价值的伙伴,就像二战后昭和天皇在日本所做的那样。

要知道哪位领导人可以提供足够好的治理(无论其对民主的承诺如何),需要对当地精英、他们的信仰和他们的追随者有深入的了解。为此,美国国务院(the U.S. State Department)应改变每隔两三年将外交官员从一个岗位调到另一个岗位的做法,代之以更长的留任时间,以便他们能够近距离深刻了解被派往的国家。外交部还需要找到办法,让外交官员能够更多地接触高层决策者,并对其施加更大的影响。

幸运的是,美国与其他先进民主国家合作,可能会成功地推动一些国家走向成熟的民主制度,并通过释放个人创造力(individual initiative)和限制国家坐享其成来获得更多财富。然而,世界上大多数的政权都无法实现持续增长或全面民主。这些国家大多数是一穷二白的,统治这些国家的威权领导人也对权力极为痴迷。在这些地方,最重要的任务也是挑选合适的领导人来支撑局面。首先,华盛顿不应该问当地精英是否致力于民主价值观,而应该问他们能否在自己的地盘维持有效的安全。美国应该在安全援助方面支持这些领导人。当地精英也可能接受华盛顿的那些旨在改善公共服务、特别是医疗保健的援助,因为更好的公共卫生可能意味着更多的民众支持。最后,威权政权的统治者可能会接受旨在促进经济增长的援助,前提是这种增长不会威胁到他们自己的权力。

问题是如何提供上述援助。外国干涉者很难提出改革建议,因为他们有自己的利益,并且对当地情况的了解有限。一个更现实的方法,即能够达成足够好的治理绩效的方法,将从一系列实际问题开始。例如,美国决策者应该问埃及总统塞西(Abdel Fattah el-Sisi)的政府是否具有足够的包容性和能力来稳定局面,而不是问这位将军是否是通过政变上台的。如果答案是肯定的,那么美国应该支持埃及的安全部队,帮助加强该政权的公共卫生服务供应,并至少对埃及的一些出口产品开放美国市场。

美国在其他地方的政策也应如法炮制。例如,华盛顿应该看看能否在阿富汗和伊拉克找到足以稳定局势的地方领导人,而不去管他们过去的罪行或他们上台的手段。美国应该承认根本无法改变俄罗斯这样拥有强大中央政府的威权国家的政治体制。人道主义援助是一件好东西,但美国送出这份援助的理由是因为它能帮助人民,而不是因为它可以促成一个良善政府。

华盛顿的政策只有符合当地统治者的利益,才能取得成功;在大多数情况下,这些统治者将是威权领导人。许多美国人可能难以容忍他们,更不愿意与他们合作。但是其他替代选项,例如妄自尊大地试图以美国的形象重塑世界,或者掩耳盗铃地认为华盛顿可以简单无视它不喜欢的领导人,将会更加糟糕。