【战争研究】不确定性权衡:重新检视机会成本与战争|国政学人 第335期

作品简介

【作者】威廉·史宾拉(William Spaniel),匹兹堡大学政治学系助理教授,研究重点是州际冲突、核武器和恐怖主义;艾丽斯·马伦(Iris Malone),斯坦福大学政治学系博士生,其研究着重考察非国家行为体在国内和国际政治交汇点中的作用。

【编译】房宇馨

【校对】金琳

【审核】徐垚晟

【排版】梁鑫昱

【来源】William Spaniel, Iris Malone, The Uncertainty Trade-off: Reexamining Opportunity Costs and War. International Studies Quarterly, Volume 63, Issue 4, December 2019, Pages 1025–1034, https://doi.org/10.1093/isq/sqz050.

《国际研究季刊》(International Studies Quarterly,ISQ)是国际研究协会的旗舰期刊,致力于发表国际研究中与理论性、实证性、规范性主题相关的领先学术成果。2019年该期刊影响因子为2.172。

不确定性权衡:重新检视机会成本与战争

The Uncertainty Trade-off: Reexamining Opportunity Costs and War

文章导读

)。总之,机会成本理论成为了迄今最为流行的战争研究理论。

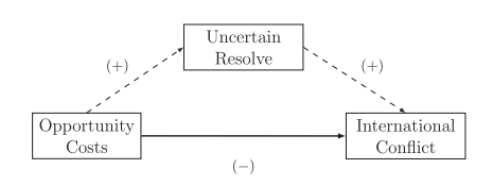

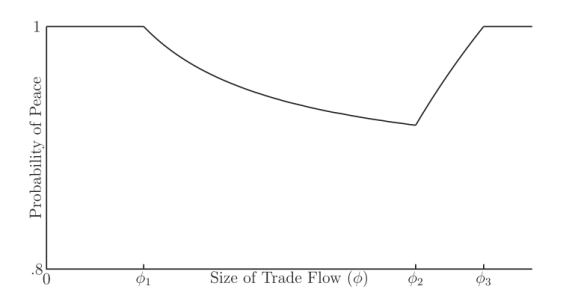

)。可以预见的是,随着国际贸易流动的增加,一国家无法判断其对手如何衡量贸易所获的利益与战争所承担的成本,对对手战斗决心进行甄别的不确定效应便会产生。相比于对手,当面临这种不确定性的国家将与商业利益相比更多的战争成本内化时,战争的概率就会增加。

一、对经济相互依存理论的挑战

(图1)

二、对谈判、作战决心和不断变化的战争成本建模

三、案例分析:1949—2007年的中印关系

四、结论