【IS杂志】民族主义、通敌合作与抵抗丨国政学人 第267期

作品简介

【作者】

【编译】崔宇涵

【校对】周玫琳

【审核】许文婷

【排版】贺奕

【来源】

期刊介绍

《国际安全》(International Security)是经过国际和国家安全领域同行评议的顶级学术期刊,其刊发的论文主题广泛,涵盖战争与和平等传统安全问题与环境、人口、人道主义、恐怖主义等时新的安全议题。它成立于1976年,由哈佛大学贝尔弗科学与国际事务中心(Belfer Center for Science and International Affairs at Harvard University)编辑,麻省理工学院出版社(MIT Press)出版,每年四期。2018年影响力因子为4.500,在“国际关系”类别的85种期刊中排名第二位。

民族主义、通敌合作与抵抗

Nationalism, Collaboration, and Resistance

民族主义是否导致对外来军事占领的抵抗?既有文献认为答案是肯定的。然而,民族主义也可以导致默许甚至开展与外国征服者的合作。民族主义可以产生多种针对占领的回应,因为政治领袖们将民族主义动机与其他政治目标相连。本文关于二战期间德国占领法国的详细案例研究可以说明上述论点。在高度民族主义的环境中,即便1940年有机会继续战斗、其后也可能与德国脱钩,维希法国还是选择了与德国合作。这种合作被法国精英广泛支持,被法国公民被动接受。由于抵抗者和合作者都是法国民族主义者,民族主义无法解释为何合作成为法国的主流反应,为何只有一小部分法国人选择抵抗。“谁抵抗?何时抵抗?”中的变数可以被国际环境和国内政治竞争所解释。怀着对德国取胜的战时预期,法国右翼民族主义者选择与纳粹合作,旨在抑制并打击他们的对手——法国左翼。在这一过程中,他们激起了抵抗。这一案例告诉我们,在解释对外来干预的反应时,需要对民族主义的角色进行更广泛的考察。

一、导言

有关民族主义的文献一般强调民族主义的如下潜能:加剧愤怒和恐惧之类的情绪,增强团结以抵御感知到的国家威胁,以及产生群体间暴力。为使国家摆脱外国统治,民族主义者甘愿忍受艰辛和冲突,甚至牺牲生命;也会回避通敌合作、战场上的脱逃或怯懦、族群间合作。在这些叙述中,抵抗被认为是民族主义面对外来威胁产生的一致反应。本文质疑上述观点,认为民族主义是一种可屈伸的的意识形态,可被用来支持有关国家外部威胁的多样甚至矛盾的政策立场;民族主义承诺不一定导致对外来干涉的抵抗,它也与那些弱化外部威胁、默许外国参与、甚至主动与敌国合作的行为连贯一致。基于上述对既有文献的回顾和批判,本文提出核心论点:民族主义并非不重要,它依然是一种很强的动力,但民族主义承诺本身并不能预测个人为了维护国族长期生存而采取的政策立场。民族主义者的观点不仅受爱国情感影响,也会被其对国内政治和国际关系的认识所影响,这些认识形塑他们关于如何最好地捍卫国族的观点;因而,民族主义热情可以与其他政治承诺相结合,产生各种政策,从而以最佳方式应对外国威胁。

作者通过研究特定类型的外国干预:军事占领,为其论点提供了边缘案例检验。大量文献表明,作为外国干预最激烈的形式,对一国领土的军事占领会激起强烈的民族主义情绪,并导致代价高昂的抵抗。而一旦民族主义不能预测和解释对外国征服的抵抗,则需要重新评估民族主义在国家的独立性受到较少威胁时对政治行为的解释力。作者选取了1940-1944年二战期间德国对法国实行的军事占领为案例,评估民族主义对抵抗占领的影响力。鉴于战前强有力的法国民族主义以及法德间的历史积怨,法国国民被认为会被动员起来抵抗德国的占领。然而,这种抵抗有两方面变化:首先,它随着时间的变化而变化,作者以历史分析展现国际环境如何影响法国抵抗的时机;其次,在法国境内,对抵抗的参与历经了系统性变化;通过使用地方层级的数据,作者说明党派承诺有助于解释谁会加入抵抗运动。总之,民族主义不是推动抵抗的单一因素,法国的民族主义者通过默许、积极合作和抵抗来回应德国的占领,而上述所有行为都与民族主义有一贯之处。

本文结构如下:首先,讨论关于民族主义和抵抗外国占领的现有共识,并质疑民族主义承诺与政治行为之间的联系;其次,分析纳粹占领下的法国,以说明民族抵抗的决定性政治因素;结论部分讨论本文论点对其他案例、理论和政策制定的影响。

二、民族主义与外国占领

民族主义一般被理解为一种政治正当性原则,即民族拥有集体自决权:欧内斯特·盖尔纳(Ernest Gellner)认为,民族主义是一种认为政治共同体与民族的边界应当一致的政治原则。民族主义的观点认为,外国的政治统治完全不具备政治正当性。依据这一逻辑,民族主义被认为会鼓励反抗占领者、反对与占领者合作。戴维·埃德尔斯坦(David Edelstein)认为,民族主义是“进行成功的军事占领的最大障碍”。基思·达登(Keith Darden)则强调国家集体认同至上以及民族主义者做出牺牲的意愿。罗伯特·帕普(Robert Pape)的案例分析则表明,即使均势格局有利于占领者,民族国家的公民仍然不愿承认失败,会使用极端手段反对占领者并强烈地反对与外国征服者合作。总之,上述研究都认为民族主义会加剧国家间的冲突,引发对外国侵占本国领土的抵抗。

作者认为,上述结论暗含着两条假定:其一,认为民族主义带来的认同高于其他认同,当国家受到威胁时,民族主义者以保家卫国为先,往往会牺牲其他政治目标甚至自身利益;其二,将民族主义视为统一的意识形态,能够令原本被族群、宗教、政治立场所分化的人们共同向往捍卫民族。这两条假定带来一种预期:民族主义者会团结起来共同抵抗外国占领。作者质疑上述假定。首先,民族主义者自然会支持民族自决并对外来统治深恶痛绝,但他们并未就如何捍卫民族自决原则达成共识,这种分歧会导致民族主义者的分裂与冲突。其次,民族主义意识形态仅仅是有关国家生存权的一般原则,它并不提供具体的行动或政策。罗杰斯·布鲁贝克(Rogers Brubaker)认为民族主义是“关于个人和集体行动的不稳定的愿景框架及基础”。所以,它可以与各种各样的政治计划、选择和行为相结合,不一定超然于其他政治目标之上。

作者提出,在面对国外军事占领时,民族主义者会实行多种行为,政治行为体会强调党派、宗教、种族或经济议程与国家利益的一致性。现有文献无法解释面对相同情况时民族主义者的行为差异。作者指出,可以通过研究个人的党派承诺、对国内议程和时事的看法来理解这种差异。同时,民族主义既可以成为抵抗的理由,也可以用来解释与外来占领者合作的合理性:在某些情况下,民族主义者认为与占领者合作可以减轻被占领人民的负担,并在长期意义上更好地维护国家安全。民族主义者可能建议以克制、绥靖或合作来确保国家未来的生存。

三、民族主义与纳粹对法国的占领

1940年6月22日,法国与纳粹德国签署停战协定,将法国3/5的国土划归德军占领,占领军的费用由法国负担;法国的空军、陆军裁到10万人;最重要的是,以贝当(Henri Philippe Pétain)为首的法国政府(维希政府)要防止其本土和帝国(殖民)领土上的对德抵抗,与德国进行全面“合作”。而6月18日,戴高乐在贝当宣布停战几小时之后,在英国广播电台(BBC)发出抵抗纳粹德国号召。戴高乐和贝当截然不同的选择,典型地体现了法国人民在“黑暗年代”面临的艰难选择。整体上,法国与德国占领者合作了数年,参与或支持德国行政占领的法国精英远超其他西欧被占国与德国的合作,法国的公职人员大多协助了维希政权的运作。与此同时,法国的国内抵抗直至1943年都十分有限,法国解放前夕才日渐扩大。当盟军从法国领土驱逐轴心国军队时,法国本土的抵抗军只起到了次要的辅助作用。上述历史引发了以下疑问:首先,为什么大多数法国人选择与德国占领者合作,或至少默许德国的占领?其次,法国人对纳粹占领反应的差异与变化该如何解释?再次,民族主义能够解释这种变化吗?

接下来,作者分别评价了三种可能的解释:第一,法国的民族主义没有强到足以发动抵抗;第二,尽管民族主义能够产生抵抗冲动,但纳粹的镇压十分残酷有效,以至于武装抵抗的机会很少;第三,德国的占领政策足够仁慈,能够抑制抵抗的冲动。基于对这三种解释的评价,作者认为法国精英选择与纳粹合作主要基于两个因素:对1940年欧洲均势的认识,以及纳粹占领为扭转第三共和国时期法国左翼的选举收益提供了机会。这两个因素可以宽泛地与法国民族主义相调和,并解释为何法国的抵抗运动主要由左翼组成。当战争改变了欧洲均势,德国战败的前景更大时,抵抗运动吸引了更多的拥护者;在国内,局势变化也削弱了维希政权的正当性,进一步提高了抵抗运动的地位。

解释1:合作与不够强烈的民族主义

首先,维希政府和抵抗运动的各个分支一样,自称是爱国者(patriots)。维希政府的民族主义引人瞩目,尤其是贝当认为只有屈服于德国的侵略才能拯救法兰西民族。贝当将法国的战败归咎于上一个法国政权的软弱:商业利益、工会和职业政治家在失调的第三共和国政府中争权夺利、无视国家利益,导致法国在战争中一触即溃。因此,维希政府迅速推出“民族革命”(Révolution Nationale)计划,旨在取代“自由、平等、博爱”的旧口号、以“有活力的威权政府、统合主义的劳资关系、传统的工作家庭价值”为基础重建法国。

有关维希时期的历史书写还强调,维希政府不仅是由于简单的爱国情感(patriotic devotion),还是出于对主权的关切才推动与纳粹德国的合作。维希政府的领导层的最终诉求是与德国达成一项和平条约、实现法德关系正常化;而鉴于法国在1940年的大败以及德国在欧陆的军事霸权,寻求和解是在战后初期恢复法国主权的唯一现实的途径。同时期的证据也表明,大多数法国公民、甚至一些抵抗运动的领导人,都将贝当视为真正的爱国者,认为他在为法国主权的最大利益行事。

除了考察维希政府的民族主义话语和合作政策背后的民族主义逻辑,要评估民族主义如何影响法国抵抗或合作的选择,还需要衡量法国人口的忠诚度。以防出现偏狭的后见之明,为了将既定人口中的民族主义进行系统性编码,最好的方式是寻找一个外生性(exogenous)、时序在前(temporally anterior)的产生民族认同的过程。首先,根据达登(Darden)的观点,义务教育是产生民族主义的重要因素。可以将一个多数人在一套民族主义内容丰富的课纲中受教育的社区视作有民族主义性;反之则为非民族主义性。根据这一逻辑,作者视1940年的法国人口总体具有民族主义性,因为法国早在19世纪末就在法律上规定了实行免费义务教育,至1940年,绝大多数法国公民是由接受过民族主义课程教育的父母抚养长大的,他们自己也接受过此类课程的教育。其次,另一个对提升民族主义意识至关重要的机制是义务兵役制。从这一指标衡量,法国也是高度民族主义化的:所有年轻体健的法国人要在军队中服役,并在此后几年被编入预备役中;准备与德国的战争则是普法战争以来法国军队的主要目标。同时,法国军界本身在维希政府中也发挥了核心作用:维希政府的许多高官,包括贝当,弗朗索瓦·达伦(François Darlan)、马克西姆·韦甘(Maxime Weygand)等人,都在该政权中担任了重要职务。在个人层面,民族主义在二战期间的法国是有持续影响的;实际上,最晚至一战开始时,法国人的民族认同已经十分强烈:在1914-1918年,来自各个地区、阶层和行业的法国公民都展现出了为国牺牲的意愿。但在1940-1944年,这种民族认同并不仅仅导致抵抗,而是同时与抵抗和通敌合作行为相契合。

解释2:合作与进行抵抗的机会

如果1940年的法国人口已经高度民族主义化,那么法国的抵抗不足是否是因为德国的有效占领扼杀了抵抗的机会?镇压确实在限制抵抗机会中扮演了重要角色。然而以下两点证明,在法国沦陷后,抵抗活动依然有相当的空间。首先,当时的法德政府都不认为抵抗是不可能的,并在法国会否合作或抵抗的问题上存在重大分歧。其次,应对抵抗运动的主要是法国政府而非德国占领者。在法国主权和行动主权被不断侵蚀的情况下,法国政府反复拒绝抵抗德国的入侵,反而将自己可怖的镇压能力用来打击法国公民抵抗的努力。

法国战役结束伊始,以雷诺(Paul Reynaud)为首的法国政府力主借助帝国继续与德国对抗。法国也有相当的抵抗资本:强大的水面舰队和能够动员军队的殖民地。一旦法国与英国结盟,法国将成为轴心国统治南欧的巨大障碍。贝当的干预最终导致雷诺辞职,法国放弃了抵抗。不过,在如何对待德国提出的停战条件上,法国高层也有分歧:韦甘将军坚信德国尚未赢得战争,主张反抗德国的要求与英国结盟;贝当最初的立场是中立,寻求同时与英国和德国谈判、充当中介;皮埃尔·拉瓦尔(Pierre Laval)则支持与德国合作,他坚信英国将战败,而德国将统治欧洲。这些分歧说明,占领伊始,摆在维希政府面前的选择绝不唯一。法国选择与德国合作并非全然由德国的强力决定,而是基于领导人对战争前景的估算。希特勒也一直对维希政府持怀疑态度,更说明双方都意识到了反抗的可能。而在1942年11月盟军入侵摩洛哥和阿尔及利亚之后,维希政权还可以选择反抗,不过这种反抗存在严重的风险。与民族主义的预期相反,维希政府选择加强与德国的合作。

同时,整个占领期间,法国内部秩序主要依靠法国军队进行。根据估算,1941年1月负责法国内部秩序的德国军队人数约为8万,到1942年5月降至大约4.7万,在诺曼底登陆前达到接近10万的最高值。德军与法国人口的数量比甚至远低于2003年伊拉克战争期间美军与伊拉克人口的数量比。根据停战协定第3条,维护国内秩序的责由法国政府承担。共有约5万名宪兵、机动警卫和机动后备部队、法国正规警察以及3万名非正规军执行这项任务。

因此,作者认为镇压不是使法国屈服并合作的原因;相反,正是这种合作形成了有效的镇压,并在在遏制和挫败抵抗方面发挥了作用。

解释3:合作与德国的占领方式

法国的合作是否是因为德国的统治足够宽松,或者由于意识形态的认同,以至于抵抗运动没有吸引力,从而阻止了大规模抵抗运动?从事实来看,宽容的统治政策和法国对纳粹意识形态的同情都没有出现。德国对法国的统治是严苛的,德国治下的法国,经济上停滞不前,大量人口流离失所,更有许多人被强征入伍或被送到集中营。同时,大多数法国民众在战争中对德国人怀有强烈的敌意。斯坦利·霍夫曼(Stanley Hoffmann)认为,法国只是在行为而非意识形态层面上与德国合作,甚至维希当局也怀疑法国法西斯主义者,并与他们保持距离。

总而言之,法国与德国占领者之间广泛的合作无法用维希政府领导人或广大民众缺乏法国民族主义来解释,无法用法国人在德国的残酷镇压下缺乏抵抗机会来解释,也无法用德国实行宽大占领政策从而让法国人失去叛乱动机来解释。所以,民族主义并不能解释法国被其上世纪的主要竞争对手——德国占领时的行为。

法国合作与抵抗的逻辑

如果上述三种解释都不足以解开二战期间法国行为的谜团,那么该如何解释?作者认为,贝当及其政权的其他成员根据对自身在国际国内两个层面的战略地位评估,选择了与德国合作。国际背景可以解释为什么维希政府选择合作而不是抵抗:贝当认为,鉴于欧洲的均势状况,法国的最佳策略是与德国站在一边。国内环境主要是法国左派在选举中取得了重大成果,这促成了与德国的合作,因为右翼可能借此重新掌权;法国左右派的分裂还可以解释为何抵抗运动主要由左派人士构成。

在战争初期,法国的战略预期是相当简单明了的,直到德军进攻法国都十分统一。而到1940年5月法军溃败时,法国已是四面楚歌:德国已经赢得一场欧洲战争,并与苏联达成了互不侵犯条约;意大利与德国结盟;英国被德国逐出了欧洲大陆,缺少一支足以与德国抗衡的陆军;美国选择中立;德军正深入法国本土。此外,法国很有可能面临德国统治整个西欧的局面,即便有英美援助,一场海上入侵对法国而言也不容乐观。总之,在1940年6月的欧洲局势下,抵抗德国虽然可行,但也是长期和高风险的。而希特勒通过提供停战条款而不是单方面施加的条件使得合作更具吸引力,尤其是法国的主权国家地位得以维持,并能够在上述欧洲地缘政治的总体框架内实现和平。短期内,法国将服务于德国的经济需求;长期来看,法国将在德治欧洲的残酷种族等级秩序中占据一个未决但相对享有特权的位置。在这种条件下,合作不仅不违反民族主义,甚至与民族主义的使命相一致。

合作和抵抗的原因,还可以从国内政治力量格局解释。尽管维希政府内部有其多样性,但本质上它是一个右翼政府。1930年代法国左翼的壮大发展使传统上势力强大的右派被边缘化和激进化,其中1936年大选是法国的政治分水岭:法共在第三共和国历史上第一次进入执政联盟,而这一联盟由社会党人主导;极右党派也斩获颇丰,使彼时的法国政治格局更加极化。法国的沦陷摧毁了了第三共和国的机构,从而为右翼的重新崛起打开了大门:左翼分子被从政府中清除,对法共的迫害则加强了;维希政府提出的国民革命政策极右,就是旨在扭转数十年来左派占优的局面。而为了验证国内政治竞争对合作/抵抗的选择的影响,作者对1936年法国选举的数据进行了分析。

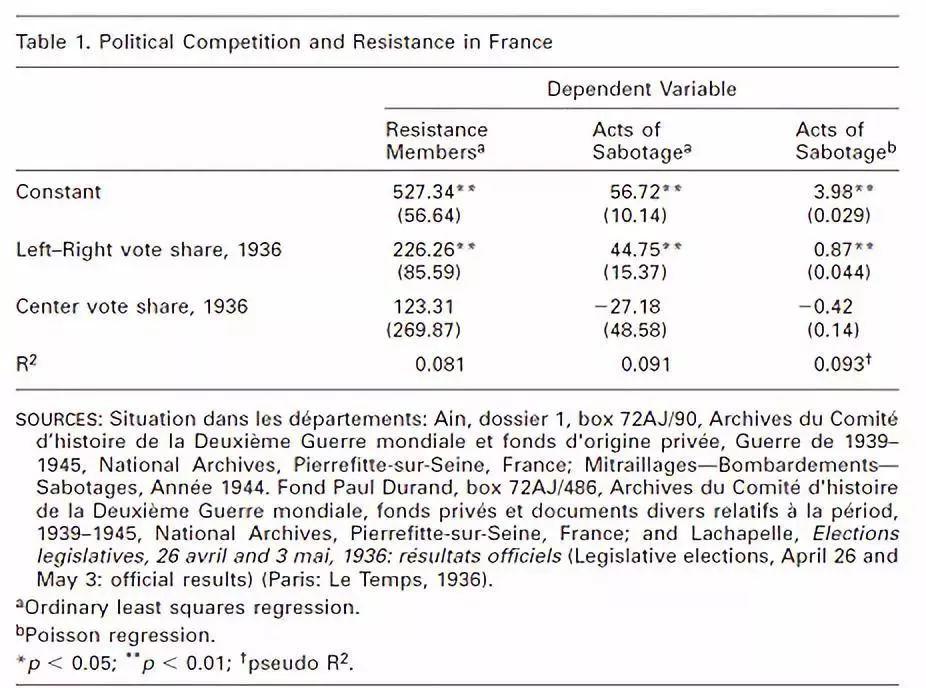

作者采用了两组省级数据作为衡量抵抗运动的指标:(1)每10万人中被战后法国政府认定为参与过抵抗运动的人数;(2)1944年破坏法国铁路行动次数的省级统计数据。作者以上述两个指标为因变量,以1936年法国大选第一轮投票左翼政党与右翼政党得票率之差为自变量,分别对数据进行了最小二乘(OLS)回归与泊松回归分析。数据分析的结果支持了作者的观点,即对左派的选票支持是抵抗运动成员以及对德国占领的暴力抵抗行为的重要决定因素。

这一结果能否以法国左派比右派更具民族主义倾向来解释?既有文献无法表明法国左派比右派更民族主义,恰恰相反,关于二次世界大战间法国的历史文献通常视“民族主义”和“极右翼”为同义词。在希特勒崛起之前,法国的左派是偏向国际主义的,法国右派则对德国有很大的敌意。随着德国的崛起和西班牙法西斯政权的恐怖统治,左派放弃了国际主义主张;右派则因为更恐惧苏联,倾向于与德国勉强共存,在战前表现为绥靖政策,战时体现为与德国的合作。

四、结 论

法国维希政权的领导人认为,继续抵抗将使法国面临更加不利的局势,与德国合作可以最好地维护该国主权的存续。在国内领域,与德国合作为打击法国左派提供了良好的机会。同时,法国的民族主义没有引发对德国占领的抵抗。事后看来,我们很容易指出维希政权领导人的短视和愚蠢。但作者指出,维希政权选择的通敌合作并不罕见,在许多情境下,与外国军事占领者合作已被证明是成功的民族复兴战略:1806年普鲁士与法国进行了谨慎的合作,普鲁士的政权和军队得以振兴,最终在击败拿破仑时发挥了重要作用;二战后,西德和日本接受了盟军的占领,并在几十年内成为世界上最繁荣和最安全的两个国家。即使在政府和领导人都是坚定的民族主义者的情况下,对国际局势的考虑以及国内政治因素也会有利于合作政策。比较晚近的案例是伊拉克战争后选择与美国合作的伊拉克什叶派精英。什叶派与美国合力削弱了原政权中占主导的逊尼派的势力并与美国部队合作,打败了逊尼派反抗势力中的激进分子,大大降低了暴力程度,为美国撤军铺平了道路。

与外国占领者合作的广泛现象,挑战了对于民族主义与抵抗运动关系的普遍看法。作者认为,本文提出的理论丰富了对民族主义的既有理解:民族主义是一种可以与各种政治行为相结合的灵活话语。就民族主义与国内政治来说,如果能够提升其国内地位,政治精英会接受某些形式的外国影响;国际政治环境同样会影响民族主义者的选择。这种理论仍待进一步验证,以揭示在其他外国占领的案例、或外部干预更微妙的情况下,类似动力机制是否仍然起作用。

【新刊速递】第01期 | Review of International Studies Vol.45, No.4, 2019

【新刊速递】第03期 | International Organization Vol.73, No.3, 2019

【新刊速递】第04期 | World Politics, Vol.71, No.4, 2019

分类导览 1

分类导览 2