【外交事务】美国实力的自我毁灭:华盛顿挥霍了单极时刻丨国政学人

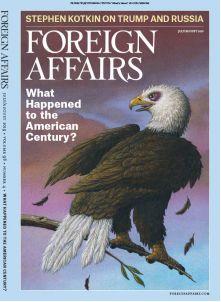

美国实力的自我毁灭:

华盛顿挥霍了单极时刻

The Self-Destruction of American Power:

Washington Squandered the Unipolar Moment

Fareed Zakaria(法里德·扎卡利亚)

过去两年间,美国霸权消亡了。美国称霸的时代短暂而轻狂,大约持续了三十年,一头一尾都以某种崩溃为标志:美国霸权诞生于1989年柏林墙倒塌之际;而另一场崩溃,即2003年伊拉克战争的重创则使它终结,或者说,使它一蹶不振,走向没落。美国的秦失其鹿究竟是外部因素使然,还是华盛顿咎由自取?这个问题留与后世史家评说。不过,作者认为目前可以做一些初步的观察。

和历史上的大多数霸权一样,美国霸权的覆灭是诸多因素共同作用的结果。国际体系中各种根深蒂固的结构性力量,不可避免地削弱着任何一个超级大国。然而,令人震惊的是,华盛顿曾坐拥史无前例的霸权,却挥霍了它,滥用了它,使盟者痛,仇者快。如今,特朗普治下的美国仿佛已经不再欣赏,甚至不再相信自己的理念和使命,尽管这种理念和使命曾在过去的七十多年里持续激发着美国的国际影响力。

罗马帝国以降,世界上从未有过哪一支力量,能够与后冷战时代的美国霸权比肩。自从《时代》周刊创办人亨利·卢斯(Henry Luce)首次使用“美国世纪”(the American century)这一表述,评论家们就热衷于把“美国世纪”的诞生追溯到1945年。事实上,后二战时代与后冷战时代相去甚远。即便是在1945年以后,在全球的很多地区,法国和英国也保留着殖民帝国,因而拥有深厚的影响力。战后不久,苏联就以超级大国和竞争对手的身份登台,与华盛顿在世界的每一个角落争霸。“第三世界”一词就源于当时全球的鼎足而三:美国和西欧是第一世界,共产主义国家是第二世界;而第三世界国家则遍地开花,这些国家在美苏之间随风两边。从波兰到中国,对于世界上的很多人而言,这个世纪看起来并不“美国”。

后冷战时期,美国霸权初露端倪却鲜为人知。2002年,作者在《纽约客》杂志上指出过,时人大多没能觉察到这一苗头。1990年,英国首相玛格丽特·撒切尔(Margaret Thatcher)声称,世界正分为美元区、日元区和德国马克区三个政治区域。亨利·基辛格(Henry Kissinger)在1994年出版的《大外交》(Diplomacy)一书中预测多极时代即将到来。美国国内也罕有志得意满的劲头。1992年总统大选充满疲倦感和虚弱感。民主党候选人保罗·聪格斯(Paul Tsongas)反复宣扬“冷战终结,日德胜出”。亚太事务专家们已经开始提“太平洋世纪”(the Pacific century)这一概念了。

也有个别例外,见微而知著:保守派评论员查尔斯·克劳瑟默(Charles Krauthammer) 1990年在《外交事务》上发表了一篇颇具先见之明的文章《单极时刻》(The Unipolar Moment)。不过,如标题所示,即便是这种胜利者的论调,对霸权的持续时间也不乐观。克劳瑟默认同“单极时刻乃昙花一现”,他还在《华盛顿邮报》的专栏中预测,须臾之间,两个新兴的“地区性超级大国”(regional superpowers)德国和日本就将推行独立于美国的外交政策。

一些决策者很愿意送走“单极时刻”,他们认为这指日可待。1991年巴尔干战争爆发之际,欧盟理事会主席雅克·普尔(Jacques Poos)宣称“这是属于欧洲的时刻”。他解释称:“如果欧洲能够独立解决一个问题,那么这个问题就是南斯拉夫问题。作为一个欧洲国家,南斯拉夫何去何从,由不得美国人。”但事实证明,在南斯拉夫问题上,只有美国拥有足够的综合实力和影响力来有效干预并化解危机。

类似地,在20世纪90年代末,当一系列经济危机使东亚经济陷入混乱时,也只有美国展现出了稳定全球金融体系的能力。它筹措了1200亿美元的国际紧急援助资金,帮助那些受灾最严重的国家渡过了危机。《时代》周刊以三位美国人为封面人物:美国财政部长罗伯特·鲁宾(Robert Rubin)、联邦储备委员会主席艾伦·格林斯潘(Alan Greenspan)和财政部副部长劳伦斯·萨默斯(Lawrence Summers),并冠以标题“拯救世界委员会”(The Comittee to Save the World)。

时人不识凌云木。虽然美国已被称为“不可或缺的国家”和“世界上唯一的超级大国”,但是,正如90年代初美国霸权潜滋暗长那样,90年代末,挑战美国霸权的力量也悄然生发。首屈一指的是中国的崛起。回溯历史,作者认为,不难看出北京会成为华盛顿唯一也是真正意义上的竞争对手,但在二十多年前,这一切并不那么显而易见。尽管80年代以来,中国的发展势头迅猛,但其发展的起点非常之低。这样的发展当时被认为是难以长期维系的。但是中国仍在持续崛起,它是冉冉升起的新星,它的实力和雄心都足以与美国相匹敌。俄罗斯90年代初也曾孱弱、缄默,而今改头换面,成为了一股复仇的力量,一个足够强大并且足够狡黠的搅局者。中俄这两个世界级的主要行为体都处于美国构建的国际体系之外,这预示着世界进入了后美国阶段。时至今日,美国仍然是世界上最强大的国家,但其他大国有能力对美国进行抵制,事实上它们也经常这样做。

9·11事件和伊斯兰恐怖主义的兴起对美国霸权的衰落起到了双重的作用。起初,这些袭击似乎让华盛顿同仇敌忾,励精图治。2001年,美国的经济规模仍然比榜单上随后的五个国家的总和还要大;美国决定将其年度国防开支增加近500亿美元,这个增加额比英国全年的国防预算还要多;发动阿富汗战争时,美国获得了国际社会的广泛响应,就连俄罗斯也表示支持。两年后,尽管伴随着诸多质疑,美国入侵伊拉克时,仍能组建一个强大的的国际反恐联盟。美帝国在本世纪初登峰造极,华盛顿一意孤行,企图令阿富汗和伊拉克这两个远在千里之外的陌生国度改天换地;对此,一些国家敢怒而不敢言,另一些则奋起反抗。

伊拉克尤为分水岭。美国置其他国家的反对于不顾,贸然发动了这场可打可不打的战争(a war of choice)。美国还曾试图获得联合国的授权,受挫后,它干脆绕开了联合国。美国没有遵循鲍威尔原则(Powell Doctrine):海湾战争期间,时任参谋长联席会议主席的鲍威尔将军(Conlin Powell)曾提出,除非美国核心利益受到威胁,并且确保能够取得压倒性胜利,否则美国不应该卷入战争。小布什政府坚称,少量部队,速战速决,就可以轻松占领伊拉克。他们还称,伊拉克将承担伊拉克战争的代价。占领巴格达后,华盛顿随即下令摧毁伊拉克,解散政府军队,清洗官僚机构,这无异于给伊拉克混乱的局势火上浇油。错一步棋或可挽回,但是美国步步皆错,最终付出了惨重的代价。

9·11事件后,在惊惧和仓皇之中,华盛顿接连出现了一系列决策失误。它病急乱投医,从入侵伊拉克,到斥巨资保卫国土安全,再到动用酷刑。许多国家早已安之若素的恐怖主义,却使美国方寸大乱,它像受伤的狮子那般乱窜,破坏同盟体系,撕毁国际规范。单是执政的头两年里,小布什政府退出的国际协定就比以往任何一届政府都多,毫无疑问,这个纪录现在已经被特朗普政府打破了。小布什政府治下,美国在海外的所作所为使得其道义层面和政治层面的公信力都严重受损。无论是利益方面、道义方面,还是外交风格方面,加拿大和法国等美国的长期盟友都与美国发生了分歧。

那么,究竟何者削弱了美国霸权,是挑战者的崛起,还是帝国的过度扩张?和任何一个庞杂而繁冗的历史现象一样,这或许是上述因素的共同作用的结果。中国崛起是国际社会的结构性变化,注定会侵蚀美国霸权,此乃国际格局之大势所趋,美国的外交再娴熟也于事无补。俄罗斯的复兴则更为复杂。时过境迁,或许人们早已忘记,20世纪90年代初,莫斯科的领导层决心将俄罗斯自由民主化、欧化、西化,乃至成为西方的盟友。苏联的最后一任外交部长谢瓦尔德纳泽(Eduard Shevardnadze)对美国1990-1991年的海湾战争表达过支持。苏联解体后,俄罗斯的首任外交部长科兹列夫(Andrei Kozyrev)则是一位更为热忱的自由主义者、国际主义者和活跃的人权卫道士。

谁应为我们失去俄罗斯负责?(Who lost Russia)这个问题当另文再议。这里指出一点,尽管美国给予了俄罗斯一定的地位和尊重,例如,将G7扩大到G8,但实际上,它从未认真考虑俄罗斯的安全关切。北约东扩势头迅猛,这似乎能帮助波兰等国摆脱俄罗斯长期以来的威胁,却挑动着俄罗斯的敏感神经,而美国只顾扩张,对此漠不关心。如今,北约甚至扩展到了马其顿。普京的挑衅行为让我们觉得对俄采取任何措施都不失正当性,然而,值得思考的是,是什么促成了普京的上台和他强硬的对外政策?俄罗斯国内原因当然是主要的,但美国的所作所为也推波助澜,助长了俄罗斯国内的复仇主义。

无论是对俄政策,还是其他事务,美国在单极时刻犯下的最为严重的错误就是不再关注(simply stop paying attention)。苏联解体后,顺应民众的意愿,美国将注意力转回国内。冷战时期,美国一直密切关注着中美洲、东南亚、台湾海峡乃至安哥拉和纳米比亚的动态。到90年代中期,美国人不再关注世界局势。美国全国广播公司(NBC)的国际新闻时长从1988年的1013分钟下降到1996年的327分钟。如今,美国CBS、NBC、ABC这三大广播公司的国际新闻时长的总和与1988年其中一家公司的报道时长不相上下。布什时期,无论是白宫还是国会,都不愿意积极地改造俄罗斯:他们无意为俄设计新版的马歇尔计划,也无心介入俄罗斯事务。克林顿政府时期,美国的决策层应对别国经济危机时,也显得手忙脚乱、敷衍了事:他们知道国会不愿意救济墨西哥、泰国或印度尼西亚,所以他们提出的建议大多不涉及到华盛顿拨款援助,他们给予受灾国精神支持,却不积极承担超级大国的责任。

一战结束以来,美国一直梦想着按照自己的意愿改造世界。90年代,这个目标看起来近在咫尺,美国从未离它如此之近。世界各国都在向美国模式靠拢。海湾战争获得了联合国安理会的授权,也获得了国际法的认可,打得名正言顺,张弛有度,似为世界秩序新的里程碑。但就在万象更新,渐臻佳境的紧要关头,美国突然意气萧索,兴味阑珊。彼时,美国决策层仍想改造世界却不愿付出代价。他们的政治资本和政治资源不足以将其改造世界的梦想践诸行动。这也部分解释了为何华盛顿开给别国的药方总是千篇一律:休克疗法加上激进民主。西方曾走过漫长而复杂的经济自由化和政治民主化之路,可是它却难以容忍别国从长计议,三思而行。9·11事件之前,美国应对挑战的策略多为长驾远驭,或经济制裁,或精确空袭。借用政治学家科恩(Eliot Cohen)谈空中力量的说法,这两种手段都具备现代人求爱的特点:“只顾满足,不愿承诺(gratification without commitment)。”

当然,美国的力不从心不影响它大放厥词。1998年,作者曾在《纽约时报》上撰文指出,美国对外政策乃“纸面上高呼变革,实际上不思进取(the rhetoric of transformatin but the reality of accomodation)”,结果是“外强中干的霸权(a hollow hegemony)”。这种状态一直延续至今。

特朗普政府进一步侵蚀着美国对外政策的内核。特朗普的观念是杰克逊式的(译者按:美国第七任总统安德鲁•杰克逊,美式民粹主义之源头),他对改造世界缺乏兴趣,他认为大多数国家都在算计美国。他是民族主义者、保护主义者、民粹主义者,一心宣扬“美国优先”(America first)。事实上,他让美国抛弃了外交。在特朗普的领导下,美国退出了TPP,也不再广泛介入亚洲事务;它从长达70年的美欧盟友关系中抽身而去;它把拉丁美洲问题简化为阻止非法移民入境,赢得佛罗里达州的选票;它甚至成功地疏远了加拿大(这并非光辉业绩);它还将中东的包袱甩给了以色列和沙特阿拉伯。特朗普外交政策最大的特点是缺席(absence),让美国退出世界舞台。不过,他偶尔也会心血来潮,妄图摆平朝鲜以谋诺奖。

昔日,英帝国的霸权削弱于德国、美国和苏联的崛起等结构性力量。但是,日不落帝国的衰落与狂妄自大和过度扩张也不无关系。1900年,英帝国统治了全世界四分之一的人口,当时其主要殖民地提出的要求并不高,他们想争得有限的自治权(limited autonomy),用时兴的术语来说,就是“主权地位(dominion status)”或“地方自治(home rule)”。假使英帝国积极响应殖民地的这一诉求,或许这个帝国还能再苟延残喘几十年。可惜英帝国没有这样做,它拘泥于英国本土的局部利益和眼前利益,而忽视了整个帝国的全局利益和长远利益。

反观美国,倘若当初它能坚持囊括全局的利益观和理念,其影响力便可再多延续数十年(尽管这种影响力的表现形式可能与先前不同)。自由主义霸权的生存之道讲起来并不复杂:多一些宽容开明,少一些作威作福(be more liberal and less hegemonic)。但显而易见的是,华盛顿屡次三番地追求自身狭隘的利益而弃大局于不顾,致使盟国离心离德,敌国弹冠相庆。与日不落帝国的末日不同的是,美国还没有破产,也没有过度扩张。美国仍是最强大的国家,它将继续发挥巨大的影响力,这种影响力是其他国家望尘莫及的。不过,它将不再像过去30年那样,主导和主宰(define and dominate)国际体系。

美国霸权式微,美国理念仍存。美国霸权很独特,它将自己的影响力渗透到价值层面,重塑了世界秩序。这是威尔逊的夙愿,也是罗斯福的梦想。该秩序奠基于1945年二战胜利,有时被称为“自由主义国际秩序(the liberal international order)”。苏联很快建立了自己的势力范围,与之分庭抗礼。不过,自由世界(the free world)熬过了冷战,并在后冷战时期扩展到了世界的大部分地区。在过去的七十多年里,其背后的理念促进了世界的稳定和繁荣。现在的问题是,随着美国实力的衰退,这一套国际规则、国际规范和价值体系能否继续存在,还是说美国理念会和美国霸权一起没落?

往期阅读

【重磅速递】约瑟夫·奈:美国霸权的兴衰:从威尔逊到特朗普 | 国政学人

【重磅推荐】巴里·布赞:英国学派视角下的中国崛起 | 国政学人

【重磅速递】米尔斯海默:注定失败:自由主义国际秩序的兴衰 | 国政学人

【IPE重磅】罗伯特·基欧汉:国际政治经济学的新与旧 |国政学人

【百年国关】历史在国际社会中的应用:从巴黎和会到现在 | 国政学人

【国际组织】IO杂志:联合国维和行动的武力运用问题研究 | 国政学人

【国际秩序】为什么自由主义国际秩序理念将美国外交政策引入歧途?| 国政学人

【关系理论】“关系”:世界政治关系理论的中国话语 | 国政学人

【英国学派】张勇进:中国与全球国际社会中的自由主义等级制:实力与对规范变迁的协商 | 国政学人

【地区秩序】论经济实力的可转化性:中国经济崛起与东亚安全秩序 | 国政学人

【中俄关系】不得已的伙伴:系统-单元动态与中俄关系 | 国政学人

【IPE研究】美国对外贸易政策的“1934年体制”是如何形成的?| 国政学人

【现实主义】斯蒂芬·沃尔特:傲慢的终结与美国克制的新时代 | 国政学人

【理论批判】系统、层次与结构理论:沃尔兹的理论并非系统理论 | 国政学人

【外交政策】单极体系下的不和平状态与美国外交政策 | 国政学人

【欧洲研究】资本主义多样性与合规:加入欧盟后中东欧的经济改革 | 国政学人

【理论研究】吴建树:权力、道德、均势、联盟与摩根索——汉斯·摩根索的经典现实主义思想再解读

【友谊国关】将友谊重新引入国际关系:从中国到西方的关系本体论

【定量研究】政党实力和经济增长(Party Strength and Economic Growth)| 国政学人

【台湾学者】向骏:美国从“霸权稳定”到“霸凌不稳定” | 国政学人

【理论研究】巴里·布赞等:重思日本:主流国际关系理论的偏见 | 国政学人

【南亚研究】南亚对冲:中印竞争中经济和安全利益的平衡 | 国政学人

【外交政策】美国霸权的自我毁灭:华盛顿浪费了单极时代 | 国政学人

【定量研究】谁在欧洲议会中领导委员会? ——基于2014年欧洲议会选举的研究 | 国政学人

【定量研究】暴露于难民危机之中会让当地人更有敌意吗?| 国政学人

【恐怖主义】恐怖主义组织扩展数据(EDTG)的介绍——从1970年到2016年 | 国政学人

【定量研究】赞助、信任和国家能力:庇护主义的历史轨迹 | 国政学人

【伊朗研究】比较伊朗伊斯兰革命前后威权政体的本质和领导能力 | 国政学人

【东亚研究】东亚的重叠式区域主义:决定因素和潜在影响 | 国政学人

【战争研究】不确定的战争:克劳塞维茨在全球时代仍适用吗?|国政学人

【历史类比】克服西方历史想象的贫困:理解中国南海冲突的其他历史类比案例 | 国政学人

【区域重磅】阿米塔·阿查亚:重塑东南亚研究:自我怀疑、渴望和对比较的承诺 | 国政学人

【安全研究】打击军事力量的新时代:科技变化与核威慑的未来 |国政学人

【理论研究】砝码国家何以自抬身价?——两极格局下同盟政治中的“科林斯难题”研究

【中东研究】国际误识:以色列公共外交中的幽默政治和国家认同 | 国政学人

【IPE研究】公平贸易运动对内嵌自由主义的挑战 | 国政学人

【社群冲突】非洲农村社群冲突分析:剩男与一夫多妻的邻族 | 国政学人

【安全研究】核机会主义:一种在国际政治中国家如何使用核武器的理论 |国政学人

【方法研究】我们应该在多大程度上信任乘积交互模型?改进实证研究的简单工具 | 国政学人

【国际格局】查尔斯·格拉泽:为何单极格局并非如此重要?| 国政学人

【巴以问题】为合法性而“战”:以加沙船队为例的行事竞争 |国政学人

【中国外交】IS杂志:声誉、决心与中国在南海争端中强制手段的运用丨国政学人

【安全研究】IS杂志:相互依赖的武器化:论全球经济网络对国家强制权力的塑造作用 | 国政学人

【冲突研究】反政府组织资金与儿童士兵:探索自然资源与强行征募的关系 | 国政学人

【全球治理】罗伯特·基欧汉:气候变化机制复合体 | 国政学人

【欧洲研究】欧债危机到申根区危机:一体化理论、政治化和身份政治 | 国政学人

【冲突研究】科技,战争和国家:过去,现在与未来 | 国政学人

【理论研究】促进国际关系理论中的自由:以安·兰德为例丨国政学人

【日韩关系】反思身份因素的作用:后冷战时期的历史问题与日韩安全关系丨国政学人

【欧洲研究】建设有能力的国家:欧盟能力建设中的争议性话语和实践丨国政学人

【国际组织】话语的重要性:WTO的制度规则怎样解决争议丨国政学人

原文始发于微信公众号(国政学人):【外交事务】美国实力的自我毁灭:华盛顿挥霍了单极时刻丨国政学人