【国际责任】“国际责任”概念再审视: 一种类型学分析框架

分类研究是在理论研究中进行概念化、测量及进一步因果讨论的基础。尽管国内学界对中国国际责任问题的集中讨论已逾十年,但是针对国际责任议题的概念探讨特别是概念操作化依然不足,其中问题之一便是缺乏一个综合性的国际责任类型化框架。近年来的责任元理论研究与企业社会责任研究的相关成果为国际责任议题的操作化提供了理论基础。基于国际责任结构的三个最基本要件( 主体、客体与内容),一个较为系统的理想化国际责任类型学框架便顺理成章地得以建构; 该分类框架涵括着国际责任主体特征、客体属性与国际责任内容( 议题优先次序与角色承担程度) 等多元维度,并细化为由三个分类方法区分的14 种国际责任类型。细化的类型学框架进一步呈现出国际责任议题与国际关系理论主要解释变量( 权力、制度与身份认同等) 之间的相关关系,并初步展现了国际责任的不同类型在国际关系理论框架中的内在逻辑。当然,对国际责任议题类型学框架的讨论不应止步于此,未来研究应该面向国际责任类型框架的精细化与综合化,关注国际责任分类框架的实际应用,并通过比较案例分析与定量探讨对当前框架及衍生命题予以进一步实证检验。

国际责任; 类型学; 主客体属性; 议题优先; 角色承担

一、导言

国际责任问题是当今国内外国际关系理论研究中的重点议题,“责任时代”业已成为描述或展望当前国际背景的一个值得注意的标签。自2005 年时任美国副国务卿的罗伯特·佐利克(Robert B. Zoellick) 提出中国应扮演“负责任的利益相关方”言论之后,“中国责任论”及其衍生的国际责任研究便迅速增加。中国学界对国际责任与中国之负责任大国或大国责任等角度的关注也持续升温,比如,时殷弘视“国际责任”为未来中国大战略的关键词。 2012 年,中国领导层换届,中国在对外交往方面更加强调承担国际责任。例如,习近平在2013 年指出: “随着国力不断增强,中国将在力所能及范围内承担更多国际责任和义务。”2015 年,中共十八届五中全会更为鲜明地提出中国需要“积极承担国际责任和义务”。可以预见,这种导向必将推动对国际责任的进一步理论与政策研究。

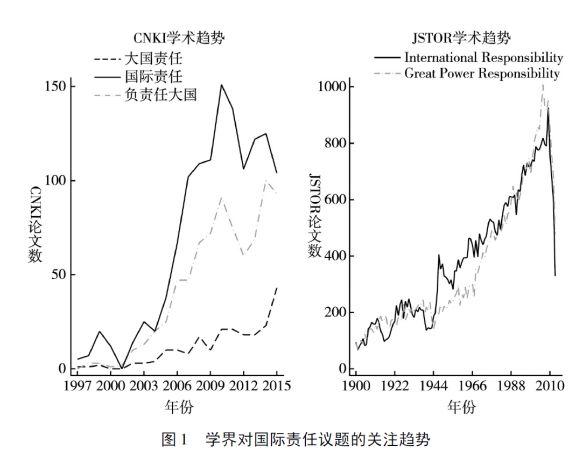

与此同时,国际学界也保持着对国际责任议题持续上升的关注度。如果以大国责任与国际责任为关键词对论文题目进行搜索,持续上升趋势明显,并且相关主题大多集中在社会科学、法律与地区研究等领域( 见图1) 。如果加上理论界关注的“负责任主权”与“保护的责任”研究,国际责任研究的增长趋势会变得更为显著。

尽管如此,与其他议题相比,国际层面上对责任与义务的研究并没有进入国际关系理论与伦理相关文献中的“主导性议题”之列。一方面,责任概念的含混特征影响了其在国际关系研究中的学术拓展。从概念界定角度来说,作为一个极其复杂且内涵多元的概念,覆盖道德与法律等多维度的“责任”术语被视为“最棘手且极具混淆性”。有学者指出,自从亚里士多德试图提供一个系统化分析之后,这一概念却变得更加“充满分歧”,并且它在“哲学传统中并未很好地确立起来”,其定义也会伴随哲学路径的不同而发生变化。另一方面,责任概念在跨学科特性明显的国际政治领域中变得更为复杂,从而使其在与其他议题展开学术竞争与理论建构时居于劣势。在国际关系与国际法领域中,对自助之主权国家进行责任角度的概念界定,本身就饱受质疑。当然,伊尼斯·克劳德( Inis L. Claude, Jr.) 认为,现有国际关系理论需要关注国家的国际责任讨论,因为当前理论虽然会谈及责任议题,却“永远不会织入国际关系系统思想的结构中”,从而造成一种“智识上的未竟之事”。由此,国际责任在国际关系研究中的议题主导性受制于责任及其衍生概念的界定含混、维度多元、变化多端、路径复杂以及冲突内置等特征。

基于此,本文试图从概念入手对形形色色的国际责任议题进行类型学分析,致力于将国际责任议题从概念模糊中剥离出来,形成综合性的国际责任类型架构,从基础上推动国际关系理论之国际责任议题研究的发展。此外,从2005 年佐利克言论催生大规模“中国责任论”与国际责任讨论到现在,中国国际关系学界对国际责任的讨论已经超过十年,学界也有必要对国际责任概念及类型剖析予以进一步整理与精练。本文将首先评述国内外学者在国际责任类型化方面做出的研究成果; 然后,根据国际责任主客体结构属性与时间维度、国际责任的议题优先次序以及国际责任的承担程度等三个标准来分别进行类型化操作,从多元角度构建国际责任的类型框架。

二、文献综述

研究者已经对国际责任议题做了不少有成效的简单类型化讨论。学者们对国际责任的最初关注更多地侧重于大国行为体之上,即大国责任。赫德利·布尔( Hedley Bull) 认为,大国责任首先应定位为一种事关国际秩序的“管理责任”,具体形式包括维持实力均衡,管控彼此危机,限制战争爆发,操纵地区主导权,界定彼此势力范围、利益范围和责任范围以及采用联合行动或大国协调等方式处理国家间关系等。克劳德认为,大国责任的本质是保护盟国、抗击外部敌人、辅助弱小国家、对其他大国负责,并“不言自明”地对整个国际体系负责等。④ 在探讨实力、主权与责任的关系时,布鲁斯·琼斯( Bruce Jones) 、卡洛斯·帕斯夸尔( Carlos Pascual) 与斯蒂芬·斯特德曼( Stephen Stedman) 将国际责任目光投向核不扩散、反恐、气候变化、生物安全、维和、人权与经济安全等全球问题,并且拓展到他国的稳定治理与能力提升。亚当·汉弗莱斯( Adam Humphreys) 与安德鲁·赫里尔( Andrew Hurrell) 也将大国责任放在国际秩序维持上,其主要方式包括大国间的规则磋商、接纳国际体系的主要行动主体、规范管理“俱乐部”潜在成员的行为、控制全球问题、管理弱小国家及在地区与议题范围内提供“等级秩序”等。

与之相似,中国学者也从大国责任角度( 特别是中国本身) 来概念化地讨论国际责任问题。例如,肖欢容将大国责任区分为三个层次上的责任,即本土责任、地区责任与全球责任。唐世平与张蕴岭在地区战略上纳入负责任大国的因素。刘宏松将大国的国际责任视为一种领导责任,具体化为创建维持国际机制与解决公共产品供给不足问题。刘鸣将大国责任视为一种“超越本国狭隘利益和战略目标的国际性义务”, 例如国际与地区的制度建构、义务承担与依从、通过政策与行动解决热点和双边问题等。邢悦与詹奕嘉从传统秩序方面认为大国责任既包括国际秩序维持的责任,也包括创建相应国际机制的责任。周鑫宇从国际规范方面来分析国际责任,将其划分为基础责任( 遵从国际规范) 、有限责任( 维护国际规范) 与领袖责任( 革新国际规范) , 以此来展现中国崛起过程中的责任类型。周方银则建构起国际责任的双重特征,区分为遵循不同行为逻辑的“作为道德规范的国际责任”与“作为大国政治工具的国际责任”两类。

当然,还有若干学者挣脱“大国”的框架,试图讨论更为一般意义上的国际责任。罗伯特·杰克逊( Robert H. Jackson) 认为,在国际关系中,义务与责任的规范与权力、利益等概念同等重要,历史上“最显著”国际义务类型包括维持国际社会、维持权力平衡、遵守国际法、适应国际贸易与商业以及尊重人权等。同时,杰克逊进一步区分了四种“国际责任”: 一是关注国内并“为自己国家与其民众福利贡献”的国家责任,二是在国际层面上“尊重其他国家的正当利益与权利,尊重国际法”的国际责任,三是“尊重人权与共同道德”的人道责任,四是面对自然的全球公域的责任,其中前三种责任分别对应着三大国际关系传统理论: 现实主义传统、理性主义传统与革命主义传统,而全球公域的责任是国家对“地球健康( health of the planet) ”所拥有的责任。

中国学界也超越大国责任的关注点,聚焦于一般国际责任的概念化与类型化。牛海彬认为,国际责任是国家作为国际社会成员的派生属性,因此不论大国小国都应承担相应责任。唐昊认为,国际责任可以区分为“基本”国际责任与“大国”国际责任, 从议题上来看,则包括其对国际社会所负有的政治、经济、安全与政治等多方面责任。梁凯音将主权国家之国际责任分为三种类型,即跟国际关系地位相关的责任、遵从国际法而承担的责任以及源于国际社会公认道义的责任。李东燕界定了国际责任的不同认定来源,即国际法、自我认定与他方认定,每种认定标准之下的国际责任都会有不同的类型,如国际法定义下的国际责任包括国际不法行为责任、履行国际公约、履行国际职权与共同/集体责任等。高飞将国际责任区分为三个维度,即以《联合国宪章》为基础的契约法律责任、以责任界定权利与利益的政治责任和积极主动解决全球挑战的道德责任。毛维准则从行为逻辑变迁角度将国际责任区分为信念伦理指导、责任伦理指导与关怀伦理指导的国际责任等。

综上所述,当前研究分别从关注层次、议题类型、认定标准、理论传统与具体行为等维度对大国责任与国际责任概念的类型化进行了探讨。但是,目前学界依然缺乏国际责任类型的共识,更缺少一个容纳大多数国际责任议题与层次的分类框架。一方面,这种杂乱的研究现状与责任及国际责任概念的多维特征相关,简单的二分法或单维分类无法涵括国际责任的范畴,特别是这一概念嵌入在法律、道德与伦理的网络之中,其概念类型化与操作化困难重重。例如,李宝俊与徐正源认为,责任以及负责任具有明显的道德含义,且受制于各国的文化与意识形态,很难用客观标准来评价国家负责任与否。张骥与康文中特别强调国际责任的多维度性,如道义性、公平性、分担性和正义性等。李东燕认为,国际责任至少包括法律性、正义性、实力关联性、多向性、冲突性与变化性等特征,她呼吁小心使用该概念,并建议用“国际贡献”与“国际共同责任”来替代。

另一方面,当前国际责任议题非常庞杂,国际责任话语在学术及政策文献中急剧增加,这进一步增加了对国际责任进行类型化分析的难度。从布尔到克劳德、琼斯等学者,再到汉弗莱斯与赫里尔等理论与政策研究者,大国责任的关注议题经历了从传统安全到与非传统安全并驾、从权力主导到一定程度的问题优先以及从大国政治独大到兼容小国命运的转变过程。 从国内关注点来看,国际责任涉及人权、能源、气候变化、保护的责任、负责任主权、区域冲突、对外援助以及“和谐的世界”等议题。实际上,议题扩散分散了学术界对国际责任概念化与类型化的关注力。

国际责任的类型化研究不能止步于此。如果一直缺乏统一的国际责任类型框架,那么国际责任话语的应用就会显得更为混乱; 同时,国际责任术语在议题、理论、层次等方面的扩散应用也使国际责任研究的进一步分类变得更为困难。基于此,本文希望为国际责任议题提供一个统一又适用的类型框架,从而为国际责任实证研究奠定基础。

三、国际责任的类型学框架

分类是“最为重要且一般性”的概念操作方式之一,如果没有分类,就不会有深入的概念化与因果推断分析等,或者也不会有社会科学研究。分类研究一般分为两种路径,即类型学( typology) 与分类学( taxonomy) ; 其中,类型学是一种从概念角度对概念及其相关现象进行分类的途径,分类学则是从实证与经验角度出发的分类法。同时,类型学能够带来有用的启发并提供对比需要的“系统性基础”。从这个角度来看,当前学界研究鲜少区分从概念出发的类型划分与经验角度的分类操作,从而也使得国际责任分类研究略显杂乱。因此,本文将主要从类型学角度对国际责任进行不同维度的区分,并结合其经验分类展开进一步的讨论。

值得注意的是,除了常规的描述与分类功能外,类型学还有突出的解释功能,也可以将其看作是国际政治定性研究中一种有力的分析工具。比如在地区安全领域,刘丰将解释性的类型学方法运用到东亚地区秩序中,从经济与安全的关联角度对东亚秩序的类型与变迁做出了一种新阐释。尹继武亦聚焦于国际信任问题,通过五种类型范畴的比较分析从而综合归纳了国际信任的起源。由此,国际责任领域包含若干分类维度及其相应的多种类型,再加上不同层次之间的互动与多元行为体的卷入等因素,学界需要进一步梳理国际责任的复杂类型框架,并同时立足于类型学的主要功能对国际责任的结构与演变予以简要解释。

本文致力于建构一个“全景式”的类型化框架,从而展现国际责任议题的基本脉络。“责任”本质上是一种“关系性”概念,我们必须将其放到主客体关系与整个社会结构下进行解读; 责任通过行动之“因果链接”沟通起主体与对象,并施加“价值判断”。基于此,责任问题( 涵括国际责任) 实际上可以分解为责任主体、责任行动内容与责任对象( 客体) 等三部分。

因此,从内在机理角度来分析,“责任”可以界定为施动者因其行动内容而对特定对象予以负责( 如回应与究责) 的一种行为结构。作为责任的一种,国际责任虽然具有其特殊性,总体上也遵循此一般机理。由此,“国际责任”也可以定义为一种行为结构,主要指国家行为体有能力且有目的地聚焦于特定的国际议题并通过其行为对国际责任对象( 如其他国家与非国家行为体) 做出回应或承担归责。

需要指出的是,除关系性外,国际责任还具有显著的社会属性、主体间性与历史属性等特征。其一,国际责任是一种社会塑造物,存在于国家的各种关系、背景与国际社会中,它依赖于国际行为体的共同理性、利益与价值,也面临各种国际社会因素的制约与影响。因此,有学者特别提出了责任的“社会联结”模型来分析全球正义问题。其二,责任具有主体间性与对话性,国际责任存在于主体与客体的互动之中, 并非从主体到客体的单向机制,影响行为的共享规范便在互动中产生; 国际责任的行为逻辑也展现出日益增强的本客体间互动。其三,国际责任的含义、内容及形式等也处于变化中,并随着主权、人权、安全与发展等概念而改变。李东燕认为,国际责任经历了“从无视主权到强调主权与国家独立”又从“强调主权到强调人权和保护责任”的变化。在此,国际责任的多重属性使其多要件结构体系变得更为复杂,也展现出国际责任主体与对象间的互动更为丰富,国际责任议题无法用单一维度进行分类剖析。

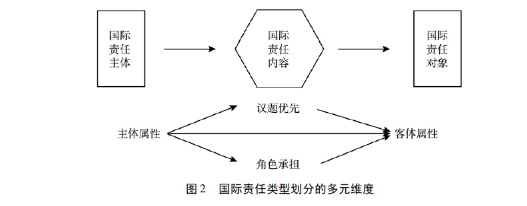

如图2 所示,国际责任议题的类型化分析将立足于多元划分维度,分别从主体属性、对象属性与行动内容中的议题优先程度和角色承担程度等四个方面来综合展现国际责任概念。从整体上看,四个类型标准有机连接着完整责任结构的三个要件,并且这些维度与标准之间也是相互联系的,即具有特定属性的主体会根据行动内容的区别而承担不同的国际责任,从而进一步影响到面对不同属性的国际责任对象,并最终对其承担国际责任。

本文之所以同时将议题与主体角色纳入国际责任行动内容范畴,一方面是因为国际责任议题的历史属性,即国家所关心的议题内容一直处于变化中,在不同的阶段可能有着不同的优先次序; 另一方面是基于国际责任的社会属性与主体间性,即国家的行为与行动在特定社会背景之下有着不同的含义,其履行国际责任的态度和参与的程度受到特定社会环境制约,也受制于责任主体与客体之间的互动,并影响国家面对特定责任议题的行为选择,因此角色扮演与主客体互动也是责任之内在。鲁道夫·拉梅尔( Rudolph J. Rummel) 指出,行为具有“特别的社会性”,并面向其他个体,其互动更是彼此之间“相互为主导”。

(一)基于主客体属性的国际责任类型

依据责任主体与客体属性进行分类是当前责任研究中的一种常见方法。比如,赫伯特·哈特( Herbert Hart) 将责任区分为角色责任、能力责任、因果责任与义务责任等四个类型;后来,妮科尔·文森特( Nicole Vincent) 也从结构属性视角将责任类型拓展为角色责任、能力责任、因果责任、义务责任、德性责任与结果责任等六类。但是,结构视角往往面临静态分析的问题。

鉴于此,亚历山大·布朗( Alexander Brown) 与戴维·米勒( David Miller) 分别从时间维度关注“预防责任”与“补救责任”。实际上,哈特与文森特的分类也暗含对时间维度的关注。如哈特强调以“回溯”视角分析主体、行动与客体间的关系,并从时态角度对因果责任与义务责任进行粗略区分,即因果责任主要适用于“过去时”,而义务责任大多表达“现在时”状态,即“谁对当前发生的事情承担责任或惩罚”。文森特也重视回溯或前瞻的视角,通过分别纳入主体之能力、角色与德性属性来先后展现因果责任、结果责任与义务责任的演进轨迹。

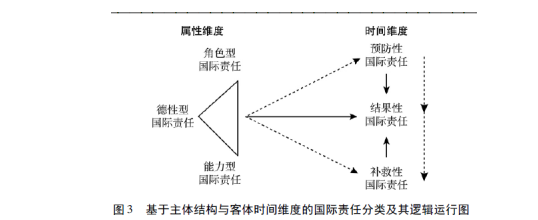

基于责任研究的已有成果与其对结构及时间维度的重视,本文从三个方面做出相应调整。其一,在强调职位的角色责任与强调能力的能力责任之外,本框架特别关注文森特与加拉斯·威廉斯( Garrath Williams) 的“德性责任”或“责任作为一种德性”,将存在于个体性格、名声或意向中并在责任行动中展现的美德视为责任主体的属性之一。其二,鉴于义务责任、因果责任与结果责任的关联性及相似性,本文将三种责任统一纳入结果性责任之下,即从其行动后果或者预期结果方面来看主体对客体的泛义责任。其三,它引入结果性责任出现前后可能存在的预防责任与补救责任,预防责任是为了防止结果性责任带来的消极后果,而补救责任则是为了积极弥补结果性责任带来的损失。如此,责任对象所面对的责任行动及其影响便从时间维度的过程演化方面完善起来。

因此,投射到国际关系研究领域中,本研究将国家的国际责任区分为角色型国际责任、能力型国际责任、德性型国际责任、结果性国际责任、预防性国际责任与补救性国际责任( 如图3) ,这种分类主要是建立在主体的内在属性与客体面对的时间维度之上。

第一,角色型国际责任是假设国家在共同体中扮演某种正式或非正式角色,国家通过扮演该角色或占据相应职位来履行其责任。这种角色不仅包括正式职位,也可以通过共识或其他方式来决定,这也是巴里·巴恩斯( Barry Barnes) 所言的基于“地位” 的责任类型。具体言之,在国际社会中,每个国家或在国际体系中占据一定位置,或在国际组织、地区结构与国际共同体中扮演某种角色,或者兼而有之; 基于这些多元的角色或地位,该国需要对共同体与其他主体承担相应责任。实际上,责任与义务是角色的题中应有之意,理查德·勒博( Richard Lebow) 认为,国际体系的成员资格本身承担某种责任。角色定义责任的需求,角色的成功扮演也需要以责任义务的履行为前提,“特定角色被赋予的需求越多,内嵌于角色的责任便越大”。例如,雷诺·马尔内斯( Raino Malnes) 将“国家义务”视为“与特定角色或功能相关的规则或期待”相应的岗位职责,这种岗位职责既涉及问责与归责意义上的“责任”,也立足于“道德考量”。任晓指出,国际责任与国家权力、权力地位对应的身份角色紧密相关。再如,李东燕用“履行国际职权的国际责任”来对其予以概括。

国际结构中的角色有正式与非正式之分、层次不同之别以及多元议题之差异。当前国际舞台上,国家占有的最显著的正式职位是联合国安理会的常任理事国与非常任理事国席位。《联合国宪章》规定,安全理事会“系代表各会员国”承担“维持国际和平及安全之主要责任”。除此之外,在其他不同的国际组织中,若干国家也都占据着不同的职位,这些国家也各自具有不同的责任或义务规定,例如国际组织中的主席国在国际合作中的角色问题。当然,在最一般意义上,国家作为国际政治的基本行为体和国际体系的基本成员,都需要承担一般的国际责任,如遵循国际规范的责任等。

除了正式职位之外,若干国家特别是大国在国际体系或地区层次上扮演着事实上的领导者角色或者显著角色,例如亚太地区的美国、东亚地区的中国、东南亚地区的泰国、欧洲的俄罗斯与德国等。这种角色除被当事国自身认同之外,也得到了该地区其他国家的接受与认可。当然,有的国家可能拥有正式或非正式的多重角色,它也就面临着多重责任的检视。

第二,与之相关联的是能力型国际责任,指国家的负责任行为需要建立在国家具有正常能力的基础上,包括思考、推理的能力,做出决定并且遵循决定的能力等。这是巴里·巴恩斯关注的“内在状态”责任的一种。同时,责任本身强调其“回应能力”。一方面,如果国家拥有正常的国家能力,能够在国际舞台上有所作为,那么该国就应该承担其作为的后果,这个方面是国家作为责任施动者的基本要求; 另一方面, 梁凯音将其作为“因其所处的国际关系中的实际地位而产生的相应责任”,如果国家能力较小,那么它需要面对较小的责任,倘若国家具有较大能力,那么它就面对更大的责任,这强调了责任施动者角色之外衍生的国际责任。比如,伴随中国崛起,学者们开始强调中国的权力与定位,并关注这种能力提升对中国责任提出的要求。一般而言,能力型国际责任关注的一端是强大能力的国家,即大国之国际责任,关注国际秩序的维持与全球问题解决等; 其另一端则是能力孱弱甚至于崩溃的所谓“失败国家”,这些国家甚至已经失去了对其民众的基本责任,在此,其他国家不能置身事外,也需要针对这些国家承担其责任; 处于两端之间的国家则分别在地区层次与不同议题中承担着各不相同的责任。

尽管能力越大、责任越大,但是能力与责任之间并不必然是线性关系。李东燕认为,国际责任“不一定与国家权力与实力成正比”;或者能力与责任之间的关系随着责任层次不同而发生变化,如在基础责任中,各国履行国际责任是平等的地位,并不因能力大小而有变化,但是在有限责任中,能力却与权力相关联。

第三,德性型国际责任关注存在于组织行为体( 及其显著个体) 内在特性并从责任主体行为中得以展现的“美德”。德性是责任施动者的一个主要属性,主要关注其性格、名声或意向等内在因素。根据威廉斯的看法,学者们主要从过往行动与道德能动性方面讨论责任问题,而忽视了当今社会中责任作为一种德性的维度,他坚称“责任德性”在道德需求与道德实现方面占据特殊地位。德性型国际责任可以看作国家的内在责任感或者责任意识,它体现出国家与主要国际行为体所承担的不同责任态度。一般而言,任何国家( 特别是领导者) 都具有一定的国际责任德性; 其不同在于,有的国家承担较强的德性型国际责任,而有的国家在国际责任方面的德性程度较低。德性与国际责任已经被运用到诸如国际组织与全球治理领域中。例如,面对国际组织及全球治理中存在的缺乏究责与失去控制等问题,简·克莱伯斯( Jan Klabbers) 认为,民主制度与市场机制并不能提供有效手段,“责任义务框架”可解“复杂社会”之急,即将亚里士多德的德性伦理运用到国际组织与全球治理中去,因为国际法不能解决全球治理中的所有问题,必须通过德性伦理来补充。当然,克莱伯斯将德性伦理的目光投射到国家领导人、国际组织负责人甚至全体公民身上,希望由他们改善全球治理主体如国家与国际组织的问责与效能。还有学者关注全球气候变化中的道德责任维度,如艾伦·汤普森( Allen Thompson) 将责任视为品格中的“向善面向”,他超越当前“环境德性”概念,探讨对全球气候变化的负责任德性。也有研究者讨论德性伦理在气候变化领域中承担主动责任、回溯性责任、前瞻性责任与政治责任时所扮演的角色。

从操作层面来看,德性可以充当因果分析中的“控制变量”,当国家行为体具有较强国际责任感或者将负责视为一种德性时,它会更积极地履行其在能力、角色与结果方面的国际责任,避免不利后果,争取获得实际利益与道义褒扬。但是,威廉斯认为, 能力责任只是德性责任的一个条件,只有有能力支撑才能履行德性责任。然而,文森特指出,能力责任与德性责任之间的关系比较复杂,能力责任并不是德性责任的条件,因此,判定国家在国际舞台上负责任与否变得更为复杂。比如,一个国家有能力去履行其角色型国际责任却不履行,或利用其能力为有害之举,那么该国家可以判定为不负责任; 而一个国家没有能力去履行其角色责任却从其内在展现出负责任的德性,那么就不能判定该国家不负责任。

第四,结果性国际责任是指国家行为体的作为或者不作为会导致其他行为体需要面对的正面或负面的结果与影响,它包括因果责任与义务责任两个方面。因果角度的责任是指,在某个国际事件或行动发生之后,回溯性地追问国家行为体是否需要奖惩。但是,这只是一种必要非充分关系,尽管国家行为体依旧需要对事件发生承担一定责任,这并不否认其他导致事件发生的原因,包括其他相关事件、条件与环境等。它具有较少道义色彩,并关注责任中的物理行为,试图提供客观归咎的事实依据。与之相比, 义务责任更为复杂; 义务责任大多关注现在时态,并能够细化为法律义务责任与道德义务责任。只有在确定因果责任及其他责任机制齐全的基础上,才能进一步确定义务责任,从而使行为体在法律角度上受到惩罚、做出赔偿,或者在道德角度上受到褒扬或苛责。因此,结果性国际责任一般用于回溯性地描述过去发生或者现在正在发生的事态。在国际关系中,任何国际事件都可以循着因果机制找到导致或产生其结果的原因,随后对其进行义务角度的道德评价与法律角度的究责。

例如,若干因素共同导致了卢旺达种族屠杀的发生,包括历史仇恨、外部势力介入、资源竞争以及国际社会不干预等。在确定了这些客观的因果责任之后,种族屠杀事件的义务责任从法律与道德两个层面上得到确定。在法律层面上,联合国安理会通过第955 号决议,设立卢旺达问题国际刑事法庭,并审判“种族灭绝和其他严重违反国际人道主义法行为负责者和应对这一期间邻国境内种族灭绝和其他这类违法行为负责的卢旺达公民”。在道德层面上,美法因其不光彩作为而饱受国际社会谴责,其国家领导人先后对其国家行为道歉,承担起结果性国际责任的义务面向。对美国的不作为态度,1998 年时任美国总统克林顿( Bill Clinton) 亲赴卢旺达道歉。法国也因为被怀疑提供图西族民兵训练与武器而遭到卢旺达政府指责与调查,2010 年法国时任总统萨科齐( Nicolas Sarkozy) 也承认法国在卢旺达大屠杀中的错误。

第五,与结果性国际责任不同,补救性国际责任不追究造成不良后果的施动者及其行动,而是在积极意义上聚焦于受不良后果影响而需要帮助的群体,即国家行为体有责任“拨乱反正”。承担补救性国际责任的施动者并不一定是造成不良后果的特定群体。在国际责任领域中比较明显的补救性国际责任可以粗略囊括人道主义干涉、维和行动与和平重建以及应对全球贫困问题的各项举措等,例如发展援助与联合国千年发展目标等。米勒将国家对其他国家的补救责任提升到全球正义的角度上进行理解。他以全球贫困为例,认为富国及其民众应该对全球贫困人口担负补救性责任。一方面,全球贫困是富国与政府剥夺行为造成的不良后果; 另一方面,这种补救性责任是一种人道主义之举。在前一种情况下,米勒认为其补救性的正义义务应该优先于其国内的社会正义义务; 在第二种条件下,国内的社会正义义务优先于这种补救性国际责任。

第六,预防性国际责任是指国家采取措施前瞻性地预防并削减预期的不利结果成本,或采取干预行动避免某种不利结果出现的责任。近年来,“预防的责任”与“预防性外交”已经被国际关系学者与政策界所倡导。同时,用于规范各种国际议题的国际条约与机制也是国家为了管理全球问题、预防或者避免不利后果并削减未来风险而做出的预防性国际责任。例如,当前国际社会倡导的缓解和适应是应对气候变化的主要措施。这两种措施致力于前瞻性地使国家减小气候变化危害、增强适应程度、避免对他国和国际社会造成进一步损失。

综上所述,这六种国际责任具有紧密的内在联系。首先,国际责任最终的关注点是结果性国际责任中的义务责任面向,不仅包括法律惩戒的法律性义务责任,也包括责备或褒奖的道德性义务责任。结果性国际责任中的因果责任面向为义务责任面向提供了客观归咎的事实依据。

其次,从主体属性方面来看,能力型国际责任提供了归责与履行国际贡献的客观机制。德性型国际责任支撑着履行国际责任的主观机制。角色型国际责任说明了具有特定地位或角色的国家应尽的义务,如果它难以承担相应义务,则为结果性国际责任的义务面向提供了前提。

再次,从责任对象所面对的过程维度来看,预防性国际责任试图减缓或避免国家主体承担具有惩戒含义的法律性义务责任与贬斥意义的道德性义务责任,同时推动国家以某种举措获得褒奖。补救性国际责任则试图在事后积极减少结果性国际责任带来的危害与不利影响。

最后,两个维度并不是平行的逻辑关系,基于主体属性的三种责任类型可以嵌入以结果性国际责任为中心的国际责任过程中。如图3 所示,无论是预防性国际责任还是结果性国际责任抑或补救性国际责任,都可以同时分解为能力型、角色型与德性型三种国际责任,并处于从预防性国际责任到补救性国际责任的变动过程之中。

(二)基于议题优先程度的国际责任类型

每个国家在不同议题上都具有不同的国际责任表现,即使是同一国家在特定环境中对不同议题也会有不同的国际责任偏好。本部分以国际政治结构之下的议题优先程度来展现国际责任的不同类型。对此,学界已经展现出较高的议题优先维度上的基本意识,比如,梁凯音的分类包括因其所处的国际关系中的实际地位而产生的相应责任、由其所参与签署的国际法而获得的并需要承担的相关法律责任以及在国际关系中的主权国家还应承担国际社会公认的道义责任等,周鑫宇将一国承担的国际责任区分为基础责任、有限责任及领袖责任等。

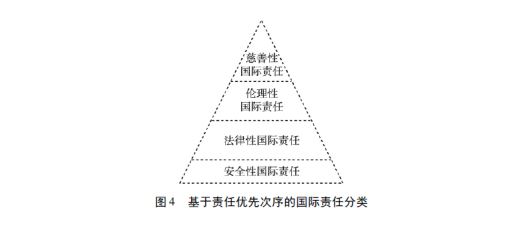

本文借鉴企业社会责任研究领域的类型化研究成果,并在此基础上对国际责任类型进行审视。阿奇·卡罗尔( Archie B. Carroll) 提出“金字塔”模型,将企业承担的社会责任按照优先次序划分为自下而上的经济责任、法律责任、伦理责任与慈善责任; 当然,企业不同阶段的需要因素会影响企业对社会责任类型的选择。韦恩·维瑟( Wayne Visser) 发现,文化背景也影响企业责任议题优先程度偏好,他依据发达与发展中国家文化背景不同而将“金字塔”模型予以修改,调整了发展中国家企业的社会责任议题排序。所以,不同国家在不同背景与不同发展阶段之下的议题偏好肯定有所区别。基于此,如图4 所示,本文将国际责任依照议题优先程度划分为安全性国际责任、法律性国际责任、伦理性国际责任与慈善性国际责任等四类。

1.安全性国际责任

最基础的责任是安全性国际责任,它处于国际责任金字塔模型的最底层。安全性国际责任主要有三重含义。首先,对国家本身而言,安全与生存是国家行为体在无政府结构下的第一要务。现实主义者强调“( 国家) 生存之先决价值”,将生存看作“追求所有其他政治目的”所必需的“原始”目标。杰克·唐纳利( Jack Donnelly) 指出, 不管其他国家利益是如何“关键”,它们都缺乏“生存之先决影响力”,尽管这些国家利益必须在政治、法律、道德伦理以及其他要务中予以权衡。

其次,对国家内部而言,安全性国际责任是指国家有义务为国内民众至少提供安全环境与社会福利等方面的最低保障。如乔治·凯南( George Kennan) 所言,国家的“首要义务”是“为其代表的国内社会的利益服务”; 马尔内斯认为,国家义务应该对“主要国家利益”予以特别关注,即安全、统一与繁荣。

最后,对国际社会而言,安全性国际责任关注维护国际秩序,这也是国家行为体最基础的国际责任,即国家应该对维护地区安定与世界和平、避免战争冲突等负责。各个国家特别是大国更需要为维护国际秩序贡献力量,并在发生冲突时能够采取各种措施重建和平。以杰克逊提到的国际义务为例,其中的“维持国际社会、支撑权力平衡”都可以归入国家的安全性国际责任。布尔提出大国需要维持实力的基本平衡、避免彼此间危机、限制或节制彼此间的战争,从而最终维持国际秩序。这些都是安全性国际责任的体现。据统计,从1980 年到2010 年,各国家、联合国机构或地区国际组织至少有150 次作为第三方参与国内冲突的调解与斡旋,涉及70 多个冲突国家。

同时,安全性国际责任更为显著地体现在国际组织建构与国际章程立制方面。努力建构和平与安全秩序是20 世纪国际体系法律规制方面“最为雄心勃勃的计划”。国际法律规定在设计战争、和平与安全的国家关系中扮演着“巨型角色”。《联合国宪章》开宗明义“维持国际和平及安全; 并为此目的: 采取有效集体办法,以防止且消除对于和平之威胁,制止侵略行为或其他和平之破坏; 并以和平方法且依正义及国际法之原则,调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势”。其第六章“争端之和平解决”与第七章“对于和平之威胁、和平之破坏及侵略行为之应付办法”及其他相关条款将国际秩序与和平的维系法制化。从1899 年到2005 年,世界上总共出现了至少130 个地区性或全球性的国际组织或多边条约( 至少5 个成员) 明确规定签约方国家负有和平解决争端的义务,这些条约或组织涉及214 个国家。在“联合国条约汇编”中有至少500 份条约以“和平”“战争”“冲突”与“安全”等字眼为题目或关键术语。

2.法律性国际责任

法律性国际责任是指国家遵守国际法的责任,因为国际法是当今国际体系交往的基本准则和最大共识。尽管国际体系以无政府状态为特征,缺乏最高权威,但是国际体系并非无规则可依,国家交往也并非杂乱无章。国际体系中存在着源自主权国家之间互动的规范体系,这些规范被国际行为体所认可并视作一种法律义务。在宽泛意义上,国际法概念主要包括三类,涉及习俗性的国际法、国际条约以及被国家共同体接受的基本法律规则等。杰克逊认为,历史上最为显著的国际义务就包括遵守国际法、适应国际贸易与商业。通过分析欧洲大国协调机制,郑先武认为“可靠的共同责任” 首先是对相关国际条约的尊重与履行。根据路易斯·亨金( Louis Henkin) 的观察, 大多数国家都会遵守国际法、尊重法律的规范以多种方式塑造国家的决策与行为, “在几乎所有时间内,几乎所有国家都遵守几乎所有的国际法规则与几乎所有的义务”。他强调,国际法中的正当化与理由能够约束国家行为并会鼓励其他国家遵守国际法; 此外,国家的对外政策依赖于其“信用”。同时,考虑到“荣耀”“威望”“领导权” “影响力”“口碑”等因素,加之一旦违反国际法便会面临成本问题,这些因素敦促国家遵守法律,毕竟政府不愿意被“控诉或批评”。

当然,在国际舞台上也存在不少国家违反国际法的状况,即国家不履行法律性国际责任。国家违反国际法的诱因多样,例如重要的即时收益超过长期利益、逃避负面法律判决、不想被束缚、避免或最小化负面成果、国际法的不确定性、司法判决方面的缺陷以及政治基础消失等因素。根据《联合国司法年鉴》,从1962 年到2010 年( 不含2002 年) ,国际法院、国际商会仲裁院、前南斯拉夫国际法庭、国际海洋法法庭、国际刑事法院、卢旺达国际刑事法庭、国际审判与塞拉利昂特别法庭、柬埔寨法院特别法庭、黎巴嫩特别法庭等机构共做出470 多个司法决定、建议观点与案例,其中大多与国家间争端、战争、人权及人道主义危机等主题相关。

3.伦理性国际责任

伦理性国际责任要求国家主体的行为符合伦理性,关注正义、正当与公平等价值, 并避免对他者造成危害等义务。国家自身应该是一个“道德负担的承担者”,国家所携带的道德责任具有“受人尊崇的意涵”。这是一种更高层次的需求,要求国家除不违反国际法规范之外,还应该遵守国际上的道义、伦理等规范。汉斯·摩根索( Hans J. Morgenthau) 认为,除了法律之外,伦理与习俗也作为行动的规则规范运作在“所有高级社会”中。同时,国际伦理蕴含多种理念,包括利益、共识、权力、道义与正义,其中正义理念是国际伦理的中心价值。

尽管现实主义等主流国际关系理论鼓吹“非道德”的外交政策,但是道德与伦理的诉求从未在国际关系理论中缺席。摩根索强调“国家利益的道德尊严”,他认为国家利益与道德原则之间并非不相容,需要的只是在一些道德原则与另一些道德原则之间进行取舍。莱茵霍尔德·尼布尔( Reinhold Niebuhr) 认为不可能将人完全从道德责任的领域驱赶到不道德本性的领域中。当然,也有学者认为,摩根索眼中的道德困境是一种道德与政治之间的冲突,而尼布尔却认为“政治领域的道德模糊性并未剥夺其道德内容”,即这种道德困境并非介于道德与政治之间,而是一种“政治之内”的冲突,并且国家生存方面的道德局限是由比例原则决定,而不是由“差别的义务原则” 决定。勒博辩称,尽管存在过“肮脏之手的辩论”和道德困境情形,但是正义与安全、利益与伦理可以在一个更为基础的层次上得到调和; 在缺乏正义语言与相应共同体的情况下,实质性与工具性的理性利益就会难以达成。

对决策者而言,伦理更是与其政策正当性密切相关。勒博认为,伦理在最好的情况下可以为其政策提供有用的合理化理由,即使在最差的情况下,伦理也经常以法律与规制形式强化超出其实力影响范围的相关政策的约束力。同时,勒博也强调伦理与正当性对秩序维持的重要性,“尽管恐惧会产生秩序……但是,如果不结合一些正义原则,这种秩序很可能短命”。在议题方面,从冷战时期的大国核武器威慑到当前的恐怖主义、人道主义干涉、人权问题等以及其他非传统安全领域,相关的研究都要求国家承担相关的国际责任,展现国家在正义、正当、公平等价值方面的追求。

此外,国家处于与其他行为体打交道的过程中,因此除追求公平、正义、正当等价值外,伦理性国际责任还要求国家行为体至少应该避免自身的行动对他国与国际社会造成危害,即履行“不可伤害( Do No Harm) ”原则。审慎原则依然是国家行为体处理其对外关系的方针,但是如杰克逊所言,“当它关心超出我们自己的其他者时”,审慎原则便成为一种规范性概念,“注意不去伤害他者”便成为一种“政治美德”。对此,国家必须通过将“所有可能被伤害”的行为体纳入考量,以负起其行动衍生的全部责任。① 这一原则也被若干学者视为“道德基础”,特别是埃德加·博登海默( Edgar Bodenheimer) 将“不伤害”的义务称为“道德责任的主要示范之一”。

如果说现实主义关注的是在消极责任基础上来展现伦理国际责任的显著性,那么近来英国学派在伦理方面的新倡导则提供了伦理性国际责任的积极一面。安德鲁· 林克莱特( Andrew Linklater) 从“全球关联性”背景出发,直面人类共同面对的脆弱性与国际关系中“造成伤害的能力”,提出“责任与关怀伦理全球化”,并呼吁在国际事务中植入“世界主义伤害协议( cosmopolitan harm conventions) ”。根据林克莱特的观点, 现实主义者因为认识到敌对者掌握了彼此伤害的潜能,从而将“对正当恐惧与利益” 的“相互敏感性”视为关键; 与之对比,英国学派则更为强调“某种程度的同情、相互理解以及自我克制”对国际社会的重要性。

因此,伦理性国际责任至少包括以下责任,即防止国家对外交往的鲁莽行为与剧烈行为、以政治手段和平解决各国争端并避免战争、支持解决全球问题、道义上支持他国民众反抗暴政、对外交往时考虑到本国对他国及国民之危害、协助弱小国家的发展、尊重并倡议人权尊严等其他基本价值。

诚如道德伦理一样,伦理性国际责任实际上也具有强烈的争议性,特别是若干国家打着正义旗帜对别国进行干涉的事例屡见不鲜。但是,尽管正义的判定标准存在分歧,我们不能否认国际社会发展中正义进步之价值的存在。冷战后,若干传统观念( 例如主权及其相关概念) 已经发生嬗变,当前对人权尊严的关注、对人道主义精神的发扬、对民主价值的向往、对暴力战争的厌恶、对和平的追求以及对永续发展的探索等都可以说是伦理性国际责任的内在价值。再如勒博所言,行为体对“主张”与“施展” 的领导权必须立足于“正义的共同观念”,如此其他行为体才能“确信”其权力是用于“整个共同体的利益”。

以难民问题为例,联合国难民署2015 年年度报告显示, 2014 年,战乱在世界范围内至少导致1950 万国际难民与3820 万国内难民。虽然国际社会已经有《联合国难民地位公约》等国际法的约束,但是鉴于国际法的约束力限制、各国的法理解读与利益考量等因素,与难民议题相关的国际法在各国的执行并不理想,庇护问题又有很高的政治性,国际法虽然认可庇护权,却并不要求该国必须提供庇护。但是,难民与寻求庇护者自身的基本权利不能被否认,《联合国难民地位公约》第33 条提出的基本原则是不得强制难民回国,而难民自身可能因回国面临自由或生命受到威胁的困境。此时,只要难民不足以“危害所在国的安全”,即使有利益考量与政治联结,也应该在国际法与人道主义原则基础上为难民提供遣返回国之外的其他选择。在国际法的基础上赋予积极的道义色彩,这便是一种基于伦理性的国际责任。当然,从2015 年欧盟难民危机来看,伦理性国际责任在具体实施中经常受到国内政治势力变更、国家容纳承受能力与共同体内政策变化等政治安全因素的制约。

4.慈善性国际责任慈善性国际责任呼吁国家行为体对国际社会及成员贡献资源,满足国际社会慈善期待,并推动整个国际社会品质提升。这种责任已经由前述三种责任关注国家行为体自身演变到更多地关注外部的国际社会及成员。这一转变某种程度上源自全球形势的变化、国家之间互动程度增强及集体身份影响、国际社会共同体程度以及国家自我实现等多个方面。首先,全球相互依赖趋势增强,全球性问题蔓延,如自然灾害、贫困、疾病等跨国问题日益加剧,其危害超越一国范围,威胁着世界稳定与人类安全,共担风险增加,基于国家间的共同利益,各国都需要面对彼此间的共同责任。

其次,慈善性国际责任也是塑造集体身份认同的要求。建构主义者认为,随着国家之间认同过程的深入,国家自我与他者之间的区别日益模糊,自我最终被“归入” 他者,最终集体身份将“自我和他者合为同一种身份”,这使行为体将他者利益定义为自我利益的一部分,最终具有了“利他性”,从而能够克服利己主义者的集体行动难题。

再次,这种国际责任观具有强烈的“新社群主义”色彩,它强调共同体成员对其他成员以及整个公共利益都负有责任。源于经济、权力、历史记忆与集体认同的各个行为体会最终形成一种“共同体感”,在一个共同体之下,其成员会着力于“内部矛盾的消解、区域经济的繁荣以及由此产生的区域归属感与尊严”。

最后,国家可能有比国家利益追求更好的目标。国家拥有自我实现的动力,这反映在国家对荣誉与地位的追求上。如勒博所提出的“基于精神的世界”,这一世界形态要求正义、尊重与羞愧的观念,这种世界形态与其说立足于彼此利益毋庸说立足于友谊、共同尊严与相互义务,其中,具有较高地位的行动者“被期待”协助那些依附于它们的行为体。勒博认为,加拿大、日本与欧盟成员国等基于“荣誉”追求而将其财富用于“其国民与欠发达国家的国民”。唐昊也认为大国国际责任除了自身需求外,也源自国际社会要求。

在实践中,慈善性国际责任主要可以通过各个国家对国际紧急事件或整体发展贡献人才与财力得以体现,比如说各国对国际维和行动的专门捐款、人道主义救援的表现( 捐款与人员投入) 及发展援助的表现等方面。在维和行动的人才和财力支持方面,联合国从1948 年到2015 年实行了70 次维和行动,单是从2015 年7 月到2016 年6 月,联合国维和行动预算大约是82.7 亿美元,其中从2013 年到2015 年位居世界前列的捐资国是美国、日本、法国、德国、英国与中国等; 当前16 个维和行动项目人力投入超过了12.5 万人,其中,巴基斯坦、孟加拉国、埃塞俄比亚与印度在2015 年居于前列。除摊款与人员外,若干国家还无偿提供交通运输与供给品等额外资源。

在人道主义救援方面,根据2015 年《全球人道主义救援报告》,2014 年各国政府投入的人道主义救援资金为245 亿美元; 其中,政府捐助187 亿美元,私人捐助58 亿美元。在官方发展援助方面,根据经济合作组织统计,2015 年全球官方发展援助额达到1316 亿美元。此外,还有一些旨在帮助弱小国家发展与能力建设的国际倡议比如贸易援助项目( Aid For Trade) 也是慈善性国际责任的一种形式。为帮助贫困国家发展贸易能力,并应对全球经济危机,自2006 年到2015 年,大约2465 亿美元的官方发展援助与1907 亿美元的其他官方发展援助被用于贸易援助项目。

综上所述,对国家而言,安全性国际责任一般是最为重要的基础性国际责任,只有在解决安全性国际责任与法律性国际责任的基础上,国家才会追求伦理性与慈善性的国际责任,展现本国是有伦理、负责任的共同体成员。当然,若干国家很可能无法履行全部的四种国际责任,除了安全性国际责任外,其他三种国际责任可能有所缺失,其先后次序也可能因国家不同而异,特别是伦理性与慈善性国际责任之间可能更难区分。从一种基础性国际责任过渡到更高需求的国际责任是一种进步,但并非永远是线性的。同时,这种分类只是一种理想型划分,若干议题可能横跨多种国际责任,如难民问题,既涉及法律性国际责任,又涉及伦理性国际责任,甚至当一国主动解决难民问题时,还涉及慈善性国际责任。此外,无论何种国际责任,都有政治性和伦理性之间的权衡,伦理性从未缺位,其区别只是两种考量的程度不同。

(三)基于责任承担程度的国际责任分类

程度是责任的题中之意,负责的能动性或主体性( responsible agency) 便是一种“程度问题( a matter of degree) ”。任何责任最终还是要落实到责任施动者的承担程度上来。因此,主体对责任的承担也是对国际责任予以区分的标准。责任一般可以区分为消极意义上的责任与积极意义上的责任,前者以被动的态度来看待并履行责任,后者则以主动的态度来关注并履行责任。

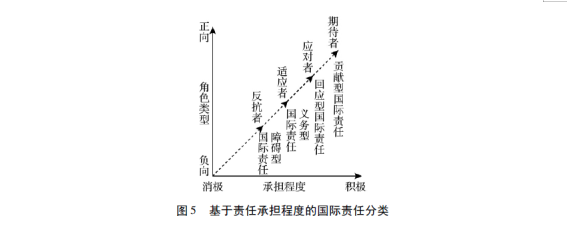

在企业社会责任领域研究中,保罗·戴维森( Paul Davidson) 与里基·格里芬( Ricky W. Griffin) 基于责任承诺的可能层次而区分出一个责任承担连续体,包括社会障碍、社会义务、社会回应及社会贡献等。社会障碍是指对社会需求的抵制; 社会义务是一种防御性的义务途径,即组织应该满足其经济与法律责任; 社会回应则开始满足社会的伦理期待; 在积极责任的阶段,社会贡献体现了一种主动参与的态度,以对社会与共同体做出贡献。与之类似,有学者展现了企业在不同发展阶段扮演的不同角色,从而与前述责任承担连续体对应起来,如反抗者、适应者、应对者与期待者等; 与此同时,还有学者描述了企业承担社会责任的态度不同,即阻碍式途径、防御式途径、调试式途径以及主动式途径等。

如图5 所示,本文根据国家的承担程度将国际责任划分为从消极到积极共四种,即障碍型国际责任、义务型国际责任、回应型国际责任与贡献型国际责任,这也是国家对国际责任的履行方式连续体。同时,四种国际责任对应的是国家在国际结构之中扮演的从负向到正向的四种角色,依次包括反抗者、适应者、应对者与期待者等。

第一,障碍型国际责任展现了国家对责任需求的一种抵制态度,它们对国际问题采取尽可能消极的态度,拒绝或避免接受其各种行动及行动后果对国际社会带来的责任,甚至公然违反国际法规定,其自身便成为一种国际问题所在。在此,国家主要在国际上扮演反对者角色。以朝鲜为例,它已经成为整个东北亚与亚太地区不稳定的重要原因。冷战之后,由于处于国际社会的相对隔绝状态,朝鲜也极少承担国际责任。特别是, 2006 年,朝鲜无预警地进行了首次核试验; 2016 年,朝鲜完成首次氢弹试验,并进行了第五次核试验。其不负责任的行为使东北亚地区的紧张程度进一步加剧,冲击了地区安全稳定; 朝鲜的核武器策略及其核试验也极大地影响了邻国中国,除了对中国产生核威胁之外,更是抵消了中国维系东北亚和平与致力于朝鲜半岛无核化建设中的相当一部分的努力。

第二,义务型国际责任是一种防御性的义务途径,指国家行为体仅仅满足其基本的安全与法律责任; 在这一过程中,国家试图适应各种基本的国际责任。以中国的外交转变为例,从1978 年年底改革开放一直到20 世纪90 年代中期,中国在整体上可以说处于义务型国际责任阶段。在重新融入国际社会的过程中,中国一方面维护自身的国家安全,另一方面则努力适应国际规则体系,试图重新回到诸如关贸总协定或世界贸易组织等国际组织,并积极承担国际法规定的各种义务。此时,中国的外交策略界定为邓小平提出的“冷静观察,稳住阵脚,沉着应付,韬光养晦,善于守拙,绝不当头, 有所作为”原则。

第三,回应型国际责任是一种调试式的义务途径,指国家会满足其基本的安全与法律义务,但是也可能在某些议题与情景下采取更为主动积极的态度,关注其在国际社会中的伦理要求,并作为应对者来对待国际责任。实际上,在责任履行程度的连续体上,回应型与义务型两种程度的国际责任难以得到明确区分。中国从义务型国际责任向回应型国际责任的转变大约发生在1997 年前后。面对亚洲金融风暴,中国政府正式提出“做国际社会中负责任大国”。自此之后,中国开始更为积极地融入国际多边活动,承担国际法规定的义务,并开始在道义伦理方面关注某些议题( 如金融稳定),为地区共同体成员与国际社会做出贡献。因此,“承担更多国际义务”成为中国外交的主要成就。2007 年,中国共产党第十七次全国代表大会报告提出秉持公道,伸张正义,实现本国发展的同时兼顾对方特别是发展中国家的正当关切, 支持国际社会帮助发展中国家增强自主发展能力、改善民生,缩小南北差距,承担相应国际义务,发挥建设性作用,推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。2010 年, 《人民日报》在展望未来外交时,特别提出“政治上更有影响力,经济上更有竞争力,形象上更有亲和力,道义上更有感召力”。伴随中国国际影响力的增强及全球问题的扩散( 如气候变化与金融危机等) ,中国开始展现出向世界提供问题解决方案以解决人类与各国面对的共同问题的意愿。如今,“中国方案”逐渐成为中国参与国际秩序治理与国际责任承担的重要标签,并应用到气候变化、安全治理、网络治理等多个议题之中。

第四,贡献型国际责任是一种主动式的义务途径,指国家将自己视为国际结构的成员,并主动寻找机会为国际社会做贡献,改善国际社会福利,该国家也因此成为国际社会所期待的责任承担者。目前,中国正在向贡献型国际责任迈进,如在气候变化中, 中国切实履行《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》规定的义务,积极参与清洁发展机制的减排合作。此外,欧洲国家在某种程度上可以被称为履行贡献型国际责任的佼佼者,它们在发展援助、人道主义援助、环境保护、推进国际法建设方面的责任表现突出。在发展援助领域中,2015 年,欧盟及其成员以740 亿美元继续位列官方发展援助的最大援助者,贡献比例超过全球50%; 在承诺目标上,瑞典、卢森堡、丹麦与英国等国已达到千年发展目标所规定的占国民总收入0.7%的目标。此外,这些国家还从规则方面对国际社会中的捐助行为做出规范,以期提高援助有效性,减少援助可能造成的危害,建立问责与究责制度,追求成为“良好的人道主义捐助者”,其相关原则与实践规定已经扩展到42 个国家。

整体上,各国的国际责任承诺程度的选择偏好一方面与其自身的权力考量、利益权衡以及身份认同相关,另一方面也与责任履行相关的针对对象、具体议题、关注层次及国家发展阶段等相关联,充分体现了责任的“关系性”。

首先,国家的责任履行方式不能长期超过其自身的国家实力限制,更不能损害其国家利益。一般而言,选择较积极责任履行方式的国家大多是发达国家,而欠发达国家一般对履行国际责任抱有消极态度,当然这种消极态度很大可能是源自其自身实力不济而客观上拒绝履行国际责任; 崛起中的国家可能是为了寻求更大的权力与利益, 有选择性地在某些议题上采取主动态度而在其他议题上采取守势。此外,具体到某些议题上,也可能是相关国家因为利益问题而主观上拒绝履行国际责任。目前,国家利益至上依然是国际政治的通用法则,对大多数国家而言,国际责任履行只是增强权力、增进利益的工具,尽管一些国家的行为方式更为灵活,另一些国家的行为方式更为“赤裸裸”。

其次,作为国际责任施动者的国家面对着身份认同与文化因素的制约,这些变量影响着国家的国际责任履行方式。一方面,身份认同能够影响国家行为体的利益界定,从而影响其责任承诺程度; 另一方面,这种身份认同因素能够影响责任对象的选择。无政府体系下的结构与趋势取决于三种角色,即敌人、对手与朋友。国家会将这些角色内化于其身份与利益之中,形成三种无政府文化,这些无政府文化会影响国家对外行为的思维。如果一国为霍布斯文化所影响,那么它倾向于选择敌对或拒绝的态度对待他者与国际责任; 如果一国将自身视为洛克文化中的一员,那么它会倾向于义务性与回应性的国际责任; 当一国认知到其处于康德文化的主导影响时,它会以更为积极与开放的态度来对待国际责任的履行。

勒博之“国际关系文化理论”框架能够更好地从国家需求与身份认同角度解释国际责任的承诺程度与履行方式。他将国际合作、冲突与风险承担等逻辑归纳为理智、精神、欲望与恐惧,每种逻辑对应一种理想类型的世界。其中,基于理智的世界将合作视为一种“作为人类欢愉与实现”的规范,国家拥有基本一致的目标与相同的正义理念。基于精神的世界更多立足于友谊、共同尊严与相互义务而不是相互利益,其目标是自我实现,其工具是荣耀或地位。但是,这种义务与友谊存在于不同实力与地位的国家之间,其中的大国试图寻求领导权与伟大地位的荣耀。基于欲望的世界侧重于共同利益的影响,只要国家之间分享利益,合作就可能持续,在此,国家关注机制、程序与信任的一般程序,侧重于以非暴力与规则至上的方式解决彼此之间的冲突。基于恐惧的世界则是以冲突与安全困境为常态现象,自身安全是各国首要的关注对象。

与责任承诺程度和履行方式粗略对应的是,在以理智与精神为基础的世界中,贡献型国际责任与积极的回应型国际责任占据主流; 基于欲望的世界则对应义务型国际责任与消极的回应型国际责任; 在恐惧之下,国家则会反对乃至抵制国际责任的履行, 即诉诸障碍型国际责任。其中,与其他各种理想形态相比,国家建立在荣耀与地位追求之上的精神世界更具有说服力。

最后,不同的国际责任承诺态度也会因责任对象、议题领域、地区联结与责任施动国发展阶段的不同而发生变化。

( 1) 身份认同影响责任施动者选择责任对象。在大致条件相同的情况下,国家会对处于同一种身份类型的国家履行更为积极的国际责任。同盟关系( 或准同盟) 与相同的政治制度都可能推动身份认同的一致性。以2008 年中国汶川地震与2011 年日本大地震为例,它们震级相仿、地区相似,相比较而言,汶川地震死伤情况更为严重。就政府捐款而言,③美国、欧盟、法国都以较大力量来援助日本,而俄罗斯则以超过对日本捐款较大的数额来援助中国。当然,其中一个例外是,英国对中国的捐款额度要高于三年后对日本的捐款,但是按照比例来看,其对日本捐款占其当年自然灾害总捐款的9.4%,对中国捐款仅为英国当年捐款总额度的4.0%。

( 2) 对某种议题而言,同一国家可能因为议题不同而展现出不同的责任承诺程度。对于与国家安全紧密相关的“高级政治”议题,多数国家更可能谨守消极立场; 而对于“低级政治”议题,国家一般会采取相对积极的态度。以中国为例,在涉及国家主权与其他国家内政方面,尽管有国家利益的考虑与内部争论,但是中国基本上恪守保守、消极、谨慎的立场,坚持内政不容干涉,主权高于人权的立场也未曾松动, 这种一贯的国际责任履行方式也体现在中国对待缅甸、苏丹、利比亚与叙利亚局势的问题上。但是,在对外援助等方面,中国则体现出回应型国际责任甚至贡献型国际责任的迹象。到2009 年年底,中国累计对外提供援助金额达到2562.9 亿人民币, 其中无偿援助1062 亿元。而从2010 年到2012 年,三年间的对外援助金额为893. 4 亿元,其中无偿援助323.2 亿元。面对金融危机以及欧洲债务危机等挑战,中国也积极地投入挽救世界经济发展中; 此外,中国还主动参与反恐及应对气候变化等事务。

( 3) 在相同议题之下,国家行为体对临近地区履行的国际责任往往比对其他地区的责任履行更为积极。“单方面行使地区主导权”是国家( 特别是大国) 展现国际责任的重要体现。就安全稳定而言,每个国家都有自身的优先地区,并首先对这些地区肩负各种类型的国际责任。美国在二战之后的战略重点地区也是作为临近地区的欧洲,而美洲地区早在20 世纪初便已经成为美国维护地区秩序、履行国际责任的关注点。再以朝鲜半岛核问题为例,自2003 年开始,中国积极主动地参与六方会谈希望解决朝鲜核问题,努力创造解决朝鲜核问题的最佳平台,履行中国对于东北亚局势稳定的责任。同时,中国积极推行“一带一路”倡议,将临近地区纳入国家发展战略与国际协作中,这不仅是中国扩大与深化对外开放的举动,更是为了展现中国愿意在力所能及的范围内承担更多责任义务,为人类和平发展做出更大的贡献,并积极“打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体”。

( 4) 国家在不同发展阶段会选择各异的国际责任履行方式。中国作为一个崛起性力量提供了国际责任履行方式的一种路径,即在改革开放后从“义务型”责任履行方式跃升到“回应型”责任履行方式。相对比的是,英国经历了一个从国际政治霸权到“受质疑的大国”的衰落路程,由此,其全球角色与全球责任的影响范围也在一定程度上收缩。20 世纪80 年代,在成为超级经济大国之后,日本更为关注其全球责任与国际角色。其1985 年《外交蓝皮书》认为,日本拥有“管理世界政治与经济的主要责任”,其抱负也得到国内民意的巨大支持。自此,日本积极参与地区性冲突的解决,并成为对联合国具有“巨大能量”的支持者,它也同时成为对外援助的显著力量,特别是成为仅次于美国的第二位官方发展援助提供者。但是,在经历“经济泡沫”破灭之后,日本发展速度减缓,20 世纪90 年代中期,日本在资金援助方面的全球参与程度也受到一定影响,直到2002 年之后才开始复苏。

由此,根据国家的责任承诺程度与履行方式,国际责任可以区分为从消极到积极的障碍型国际责任、义务型国际责任、回应型国际责任与贡献型国际责任等四种类型。在不同的国际责任履行方式中,国家行为体会扮演各不相同的角色。当然,这个分类只是一种理想类型的界定,为国际责任研究提供一种分析框架,而不是对现实的完全匹配对应。国家对履行国际责任的态度也可能因为国家动机、身份认同、责任对象国、关涉议题、关注层次以及自身所处发展阶段的不同而在承诺程度连续体上发生移动甚至跳跃,它也不是简单的线性式前进。

四、结论

综上所述,本文对国际关系中的国际责任议题进行了一种较为系统的多元维度类型化分析,分别聚焦于国际责任主体与对象( 客体) 的属性、国际责任内容中的议题优先次序与国际责任承担的角色承担程度等三个维度来综合呈现国际责任的理想化概念类型。这三个维度有助于勾勒出国际责任的完整结构,由此,依据这三个维度进行的类型化操作能够比较系统地显现国际责任议题的全貌。

同时,本文在对国际责任议题进行类型化的同时,特别注重类型学分析的解释功能,建构不同维度的国际责任类型与国际关系核心概念及主要解释变量之间的联结, 从而有助于进一步了解国际责任的内涵,展现国际责任相关变量之间的初步逻辑关系,全面地解析特定国家在国际责任方面的表现。当然,这些理想类型一般不会完全对应到某个国家或者某个议题上,国际政治实践中的国际责任类型转变并非线性演进。

最后,作为一项初步的基础理论研究,本类型框架尚存在诸多不足,未来的国际责任的类型化至少应在三个方面予以进一步关注。其一,类型化框架需要进一步予以精致化与综合化。尽管本文从国际责任的三个构成要件上抽取三个维度来对该议题进行综合的类型化分析,但是伴随国际责任与其他相关研究的深入,更多的维度会得以发掘与应用,未来的类型化框架需要进一步纳入新出现的分类维度。

其二,国际责任类型化框架的描述、分类与解释功能需要进一步应用到国际政治实际案例的分析中。本文在分析中诉诸多个跨议题领域的案例对不同的国际责任类型进行佐证,在整体论证上过于零散; 未来的研究需要将国际责任类型框架聚焦于同一个案例的经验性应用,从而展现出更多的描述、分类与解释洞见。

其三,通过类型框架提供的大体轮廓将国际责任置于定量研究之中,在对国际责任相关命题进行实证检验的同时,也对类型化框架做进一步的提炼。国际责任是一个富含道德意味且涵括甚广的概念,如何对其进行概念操作从而用于定量讨论是一个棘手问题,合适的类型化框架能够为国际责任议题的概念操作与测量提供研究准备,而将其纳入定量研究予以审视也能够展现该类型框架的适用性。

此文为国政学人微信公众平台中文转载系列文章之一,由国政学人编辑,版权属杂志社。本文观点不代表本平台观点。欢迎转发分享,转载请务必注明来源。如有问题,请联系guozhengxueren@163.com

更多阅读

为方便学人及时阅读高质量文章

别忘把国政学人设置星标哦~

原文始发于微信公众号(国政学人):【国际责任】“国际责任”概念再审视: 一种类型学分析框架